抖音刷赞新骗局曝光:宣称"10000赞仅需一毛"背后的灰色产业链

一则"抖音赞10000只需一毛"的广告在多个网络平台悄然传播,引发社交媒体行业对数据造假问题的广泛关注,记者通过暗访调查发现,这一看似"超值"的服务背后,隐藏着一条从技术破解到虚假交易的全链条灰色产业,不仅严重扰乱平台生态,更对用户权益构成潜在威胁。

低价刷赞广告泛滥:虚假繁荣背后的技术陷阱

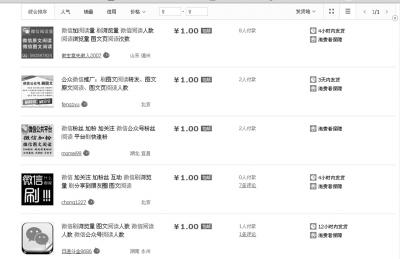

在某电商平台搜索"抖音点赞",立即弹出数百条相关商品,其中不乏标注"10000赞0.1元""万赞套餐低价甩卖"等字样的链接,记者以买家身份联系多家店铺,发现这些服务均通过"协议点赞""机器人刷量"等技术手段实现。

"我们采用分布式服务器集群,每台设备模拟数百个真实用户行为。"某卖家向记者展示的后台系统中,密密麻麻排列着正在运行的虚拟账号,每个账号均配备独立的IP地址、设备指纹和浏览轨迹。"系统会自动分析目标视频的标签特征,生成符合算法推荐的互动行为。"

据网络安全专家介绍,此类刷赞服务通常采用三种技术路径:一是通过篡改设备参数模拟真实用户;二是利用僵尸网络控制大量被劫持设备;三是直接破解平台接口进行数据伪造,某反作弊技术公司负责人透露:"最新型的刷赞工具已能实现90%以上的行为仿真度,普通风控系统难以识别。"

灰色产业链全景:从技术提供到资金洗白的完整闭环

记者深入调查发现,这条灰色产业链已形成完整的分工体系:上游是提供刷量技术的软件开发商,中游是整合资源的平台运营商,下游则是分布在全国各地的代理分销网络。

在某黑产交易论坛,记者看到一份公开的"合作方案":技术提供商以每万赞2元的价格向平台供货,平台加价至0.5元/万赞批发给代理商,最终到达终端用户的价格被包装成"0.1元促销价",这种多层转包模式不仅掩盖了真实成本,更通过"首单免费""买十送五"等营销话术诱导用户持续消费。

更令人震惊的是,部分刷赞平台已建立起完整的资金洗白通道,通过虚拟货币支付、游戏点卡兑换等隐蔽方式,黑产资金经过多次流转后最终汇入境外账户,某金融犯罪研究机构数据显示,2023年全国社交媒体刷量产业的资金规模已超过42亿元,其中约30%通过此类方式完成洗白。

平台生态遭受重创:真实创作者面临不公平竞争

"当算法被数据造假绑架,优质内容将失去生存空间。"某MCN机构负责人向记者展示了一组对比数据:某美食博主精心制作的教程视频获得2.3万真实点赞,但同期发布的"蹭热点"内容通过刷赞达到5.8万虚假互动,结果后者获得3倍于前者的流量推荐。

这种扭曲的激励机制正在改变内容创作生态,记者随机采访的20位抖音创作者中,有17人表示曾被迫参与刷量行为。"不刷赞就没有曝光,但刷了又担心被平台处罚。"这种两难境地导致大量中小创作者流失,某行业报告显示,2023年第二季度抖音平台月活创作者数量环比下降12%。

更严重的是数据造假对商业生态的破坏,某品牌方市场总监透露:"我们曾为某300万粉丝网红支付50万元推广费,结果发现其80%的互动数据来自刷量,实际转化率不足0.3%。"这种信任危机正在动摇社交媒体营销的根基。

法律风险与平台治理:多方共治迫在眉睫

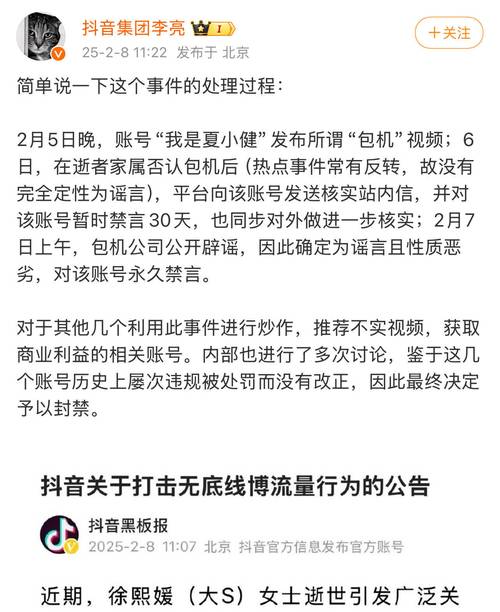

针对刷量行为,我国《网络安全法》《电子商务法》均明确规定禁止虚构交易、操纵数据等不正当竞争行为,2023年5月,国家网信办开展的"清朗"专项行动中,就有12家刷量平台被依法关停,相关责任人被处以行政处罚。

抖音安全中心负责人向记者介绍,平台已建立"行为建模+实时拦截+离线核验"的三级防控体系,2023年共拦截异常点赞请求287亿次,处置违规账号460万个,但技术对抗始终处于"道高一尺魔高一丈"的循环中,某安全团队演示的最新攻击手段显示,通过AI生成式技术伪造的互动数据,已有30%能绕过现有检测机制。

"解决这个问题需要技术、法律、商业模式的系统性创新。"中国政法大学网络法治研究院专家建议,应建立跨平台的数据造假黑名单共享机制,同时完善《反不正当竞争法》中关于流量造假的处罚条款,将个人参与刷量的行为纳入征信体系。

用户觉醒与行业转型:回归内容价值的必然选择

在这场数据造假的狂欢中,部分用户已开始主动抵制虚假互动,某大学生创作的科普视频因拒绝刷量,初期仅获得数百真实点赞,但通过优质内容积累,三个月后自然流量突破千万。"这证明真正有价值的内容终将获得认可。"该创作者表示。

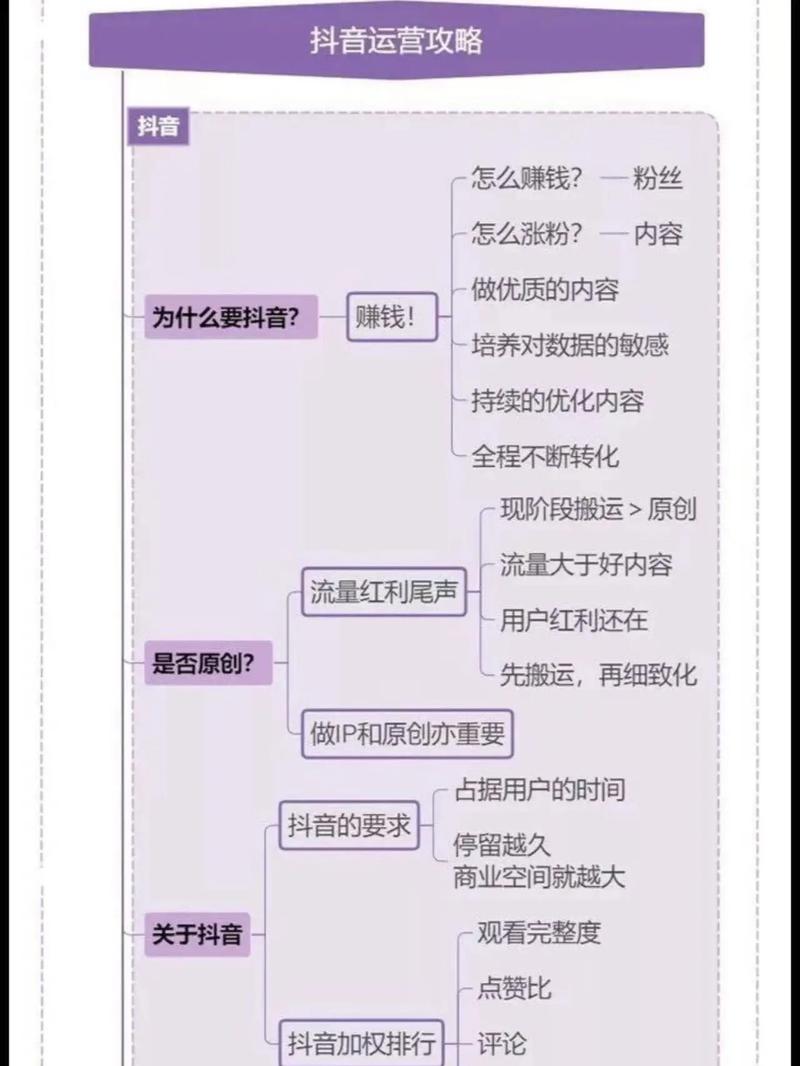

平台方也在探索新的评价机制,抖音内测的"内容价值指数"将用户停留时长、完播率、二次传播等深度互动指标纳入算法,弱化单纯点赞数的影响,某行业分析师指出:"当评价体系从'数量崇拜'转向'质量优先',刷量产业将失去生存土壤。"

在这场真假数据的博弈中,监管部门、平台企业、内容创作者和普通用户正在形成新的共识:只有构建真实、透明、可持续的社交媒体生态,才能实现行业的长远发展,正如国家网信办相关负责人所言:"网络空间的清朗,需要每个参与者的共同守护。"

(全文完)

还没有评论,来说两句吧...