抖音生态新观察:粉丝评论购买现象背后的行业隐忧

随着短视频平台抖音的持续崛起,其内容生态中的"粉丝经济"模式引发广泛关注,一种名为"粉丝评论购买"的灰色服务悄然兴起,通过付费获取定制化评论内容,试图人为干预内容传播效果,这一现象不仅挑战了平台的内容真实性原则,更引发了关于短视频生态健康发展的深度讨论。

现象溯源:从"流量焦虑"到"数据造假"的产业链

据行业调研机构数据显示,2023年国内短视频营销市场规模突破3000亿元,其中抖音生态占比超60%,在激烈的流量竞争中,部分内容创作者和品牌方为快速提升账号权重、制造热门话题,开始寻求非正规手段,记者调查发现,当前市场上存在大量提供"评论定制"服务的第三方机构,其业务范围涵盖:

- 定制:根据客户需求编写特定话术,包括产品推荐、情感共鸣、争议性观点等

- 账号矩阵操作:通过批量注册账号或收购真实用户账号发布评论

- 时间节点控制:在特定时段集中发布形成"评论潮"

- 地域定向投放:模拟不同地区用户的语言习惯

某电商平台商家向记者展示的价目表显示,基础版100条评论服务收费800元,包含地域、性别、设备类型等定向选项的进阶版服务则高达3000元,更令人震惊的是,部分机构宣称可提供"真人实操"服务,即通过兼职人员手动发布评论,单价是机器操作的3-5倍。

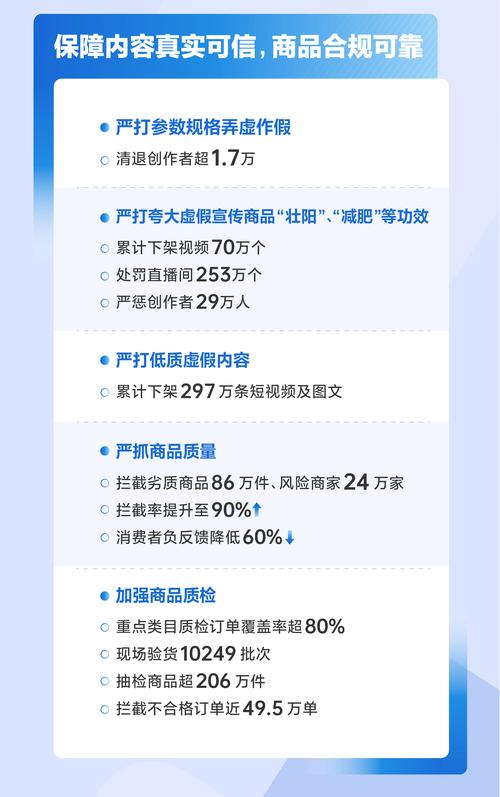

平台治理:算法升级与人工审核的双重防线

面对日益猖獗的评论造假行为,抖音安全中心负责人向本报透露,平台已建立三重防御体系:

- 行为模式识别:通过分析用户操作频率、设备指纹、IP分布等200余项指标,识别异常评论行为

- 语义分析系统:运用NLP技术检测评论内容与视频主题的关联度,过滤无关或模板化内容

- 信用评分机制:对频繁发布低质评论的账号实施限流、禁言直至封号处理

据公开数据,2023年第二季度,抖音累计处置违规账号127万个,其中涉及评论造假的账号占比达38%,平台技术专家指出,最新升级的"风控大脑"系统已实现毫秒级响应,对机器评论的识别准确率提升至99.2%。

法律边界:数据造假的合规性争议

北京某律师事务所合伙人表示,粉丝评论购买行为可能涉及多重法律风险:

- 不正当竞争:根据《反不正当竞争法》,经营者不得通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假宣传

- 消费者欺诈:若品牌方利用虚假评论误导消费者决策,可能构成《消费者权益保护法》规定的欺诈行为

- 数据安全:批量账号操作可能违反《网络安全法》中关于账号实名制的规定

上海市市场监管局近期公布的典型案例中,某MCN机构因组织"水军"刷评论被处以罚款45万元,该案被认定为"新型网络不正当竞争行为"。

行业影响:短期利益与长期价值的博弈

某知名MCN机构运营总监向记者坦言:"在算法推荐机制下,评论数据确实会影响内容分发权重,但过度依赖造假无异于饮鸩止渴。"其提供的内部数据显示,通过正规运营获取的自然流量账号,其粉丝留存率比购买数据的账号高出2.3倍,单条内容生命周期延长40%。

中国传媒大学新媒体研究院发布的《短视频生态健康度报告》指出,过度数据干预会导致三个严重后果: 同质化:为迎合算法偏好,创作者倾向于生产"安全"但缺乏创新的内容 2. 信任危机:用户对推荐内容的真实性产生怀疑,影响平台长期价值 3. 创新抑制 :真正优质的内容可能因缺乏"数据包装"而被埋没

技术治理与生态共建

针对这一行业顽疾,多位专家提出解决方案:

- 平台责任强化:建议建立创作者信用档案,将数据造假行为纳入行业黑名单

- 技术标准制定:推动建立短视频内容真实性认证体系,采用区块链技术存证

- 用户教育深化:通过算法优化展示真实用户评价,培养理性消费观念

- 监管协同加强:建立跨平台数据共享机制,打击跨平台"水军"产业链

抖音相关负责人表示,平台正在测试"评论溯源"功能,未来用户可查看评论发布者的历史行为记录,计划推出"创作者成长计划",通过流量扶持、培训指导等方式帮助优质内容创作者突围。

在这场流量与真实性的博弈中,如何平衡商业利益与生态健康,将成为决定短视频行业未来走向的关键命题,随着监管技术的进步和用户认知的提升,那些依赖数据造假的"捷径"终将失去市场,而真正尊重内容价值的创作者,才能在这场变革中赢得长远发展。

还没有评论,来说两句吧...