虚假繁荣背后的行业危机与法律风险

近年来,随着短视频行业的爆发式增长,抖音作为国内头部平台,其内容生态的活跃度与用户粘性持续攀升,在流量为王的商业逻辑下,一批以“抖音点赞网站平台”为核心业务的灰色产业链悄然兴起,这些平台通过提供“刷量”“点赞”“评论”等虚假互动服务,以低成本、高效率的方式制造数据泡沫,不仅扰乱了市场秩序,更对平台生态、用户权益乃至社会价值观造成严重冲击。

抖音点赞网站平台运作模式:技术驱动下的灰色生意

所谓“抖音点赞网站平台”,通常指通过自动化脚本、人工众包或混合模式,为抖音内容提供虚假点赞、评论、转发等互动数据的第三方服务机构,其运作流程可分为三步:

- 需求对接:客户(多为个人创作者、MCN机构或品牌方)通过平台下单,指定目标视频及所需点赞量、评论内容等;

- 任务分发:平台将任务拆解为“点赞100次”“评论50条”等子任务,通过技术手段或招募兼职人员完成;

- 数据交付:虚假互动数据在短时间内注入目标视频,使其在算法推荐中占据优势,提升曝光率。

据行业调查,此类平台的服务价格差异显著:基础点赞服务每千次约50-200元,而定制化评论(含账号伪装、内容优化)则高达每条5-10元,部分平台甚至宣称“可绕过抖音风控系统”,提供“安全无痕”的刷量服务。

“技术中立的外衣下,是赤裸裸的流量造假。”某互联网安全专家指出,这些平台通过模拟用户行为、篡改设备信息等技术手段,试图规避平台监管,但其本质仍是利用算法漏洞进行数据操纵。

虚假繁荣的代价:平台生态、用户权益与法律风险的三重危机

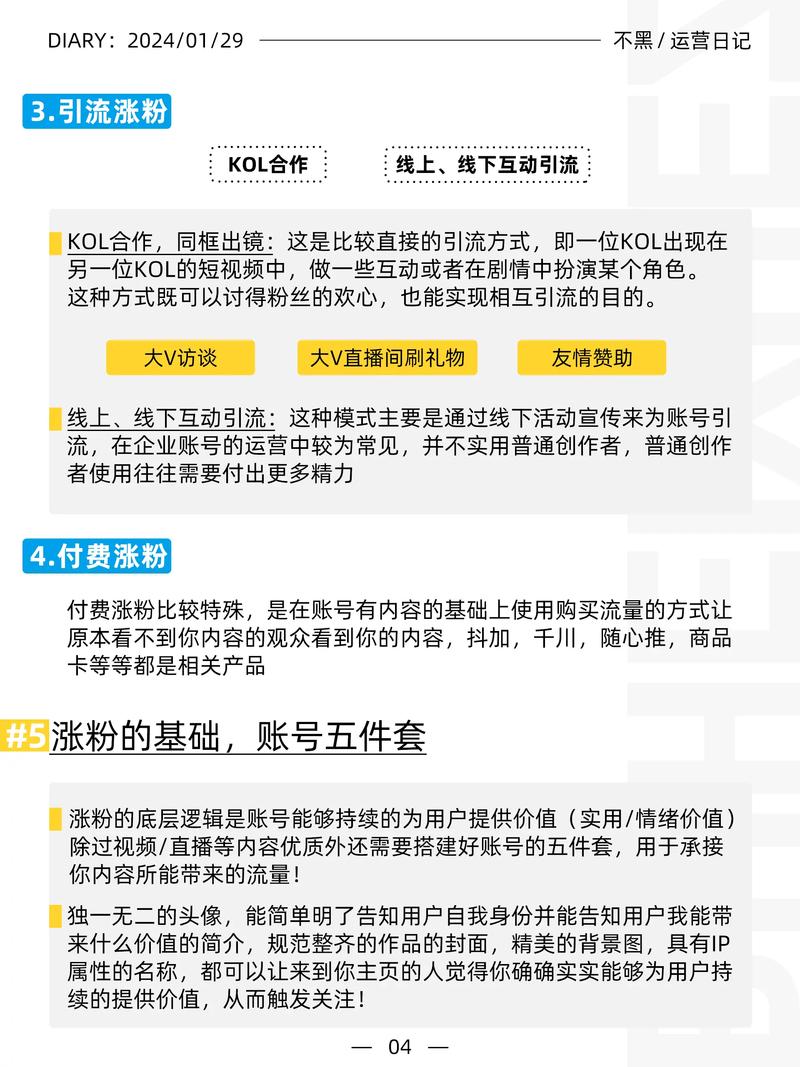

平台生态失衡:劣币驱逐良币 抖音的推荐算法高度依赖用户互动数据,虚假点赞的泛滥导致优质内容被低质内容挤压,某美食博主曾公开质疑,其精心制作的教程视频点赞量不足千次,而同期发布的“标题党”内容通过刷量迅速突破十万,这种数据失真不仅打击创作者积极性,更迫使平台投入更多资源进行反作弊,形成恶性循环。

用户权益受损:隐私泄露与诈骗风险 参与刷量的兼职人员往往需提供抖音账号、手机号等个人信息,部分平台甚至要求绑定支付账户,2023年,某地警方破获一起刷量诈骗案,犯罪团伙以“日结300元”为诱饵,收集超10万条用户信息后实施精准诈骗,涉案金额超千万元,虚假点赞导致的“数据泡沫”也让普通用户难以分辨内容质量,增加信息过载成本。

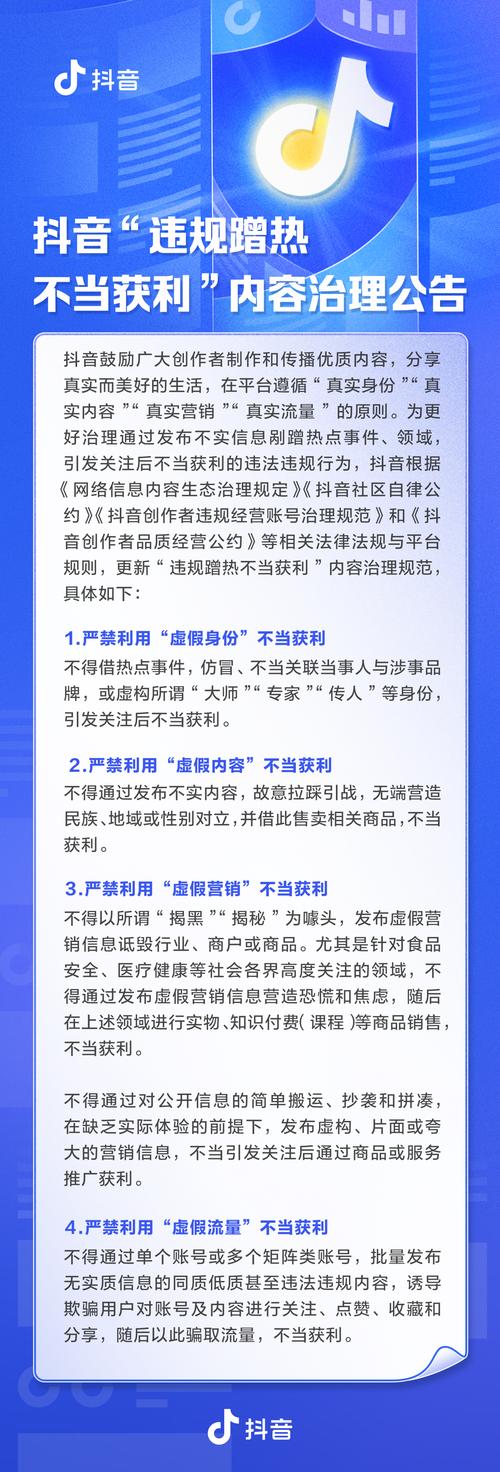

法律红线触碰:平台与用户的双重责任 根据《网络安全法》《反不正当竞争法》及《网络信息内容生态治理规定》,组织、参与网络数据造假均属违法行为,2022年,某抖音点赞网站平台因提供刷量服务被判赔偿抖音80万元,负责人因“破坏计算机信息系统罪”获刑三年,由于跨地域执法难度大、隐蔽性强,此类平台仍屡禁不止。

监管升级与行业自律:多方共治下的破局之路

面对抖音点赞网站平台带来的挑战,监管层、平台方与行业组织正从三方面推进治理:

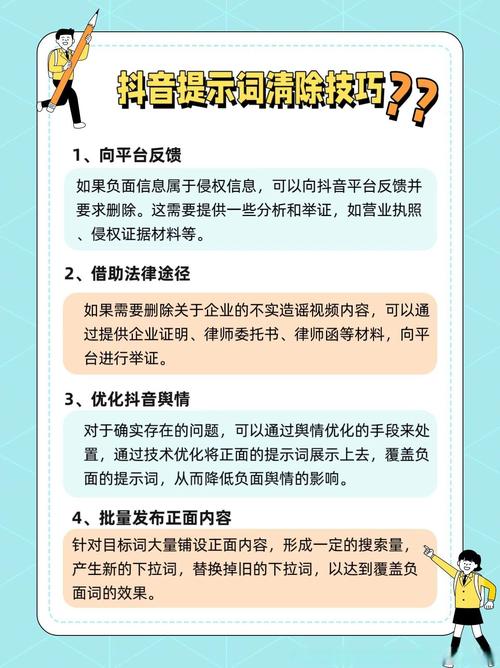

技术反制:算法升级与风控强化 抖音已建立“数据指纹”“行为画像”等反作弊系统,可实时识别异常互动模式,某账号在1小时内获得5万点赞但无播放量增长,系统将自动触发审核并限制推荐,平台通过“创作者学院”普及合规运营知识,引导用户远离刷量陷阱。

法律严惩:典型案例树立警示 2023年,国家网信办开展“清朗·打击流量造假”专项行动,关闭刷量网站1200余个,处罚违规账号超200万个,最高人民法院也明确,组织刷量构成“虚假宣传”,可按《广告法》处广告费用三倍以上五倍以下罚款。

行业自律:标准制定与生态共建 中国网络视听节目服务协会发布《短视频内容生态治理指南》,要求平台建立“黑名单”共享机制,对多次违规的创作者实施跨平台限制,头部MCN机构联合发起“诚信运营倡议”,承诺不参与、不协助任何形式的流量造假。

从流量竞争到价值竞争的转型

“短视频行业已进入‘后流量时代’,真实、优质的内容才是核心竞争力。”某知名投资人表示,随着监管趋严与用户审美提升,依赖刷量维持热度的模式将难以为继,抖音等平台正通过“原创保护计划”“优质创作者扶持基金”等举措,引导行业回归内容本质。

对于普通用户而言,提升媒介素养、理性看待数据同样重要,专家建议,可通过观察视频的完播率、评论质量等“隐性指标”,判断内容的真实价值。

抖音点赞网站平台的兴衰,折射出数字经济时代流量与价值的深刻博弈,当技术中立沦为数据操纵的工具,当短期利益遮蔽长期生态的构建,唯有监管、平台与用户的协同发力,才能驱散流量泡沫,还短视频行业一片清朗天空,这场治理战役的胜负,不仅关乎一家企业的兴衰,更决定着整个数字内容产业的未来走向。

还没有评论,来说两句吧...