低成本营销新风口?深度解析"一块钱涨1000粉"的商业逻辑与潜在风险

在社交媒体竞争日益激烈的当下,一条"一块钱涨1000粉"的营销标语近期引发行业热议,这种看似颠覆传统流量获取模式的低成本策略,不仅成为中小微企业关注的焦点,更在短视频平台、直播电商等领域掀起讨论热潮,本文通过多方调研与数据分析,系统梳理这一现象背后的技术逻辑、商业逻辑及合规风险,为从业者提供专业参考。

现象溯源:从地下交易到公开化运作的流量生意

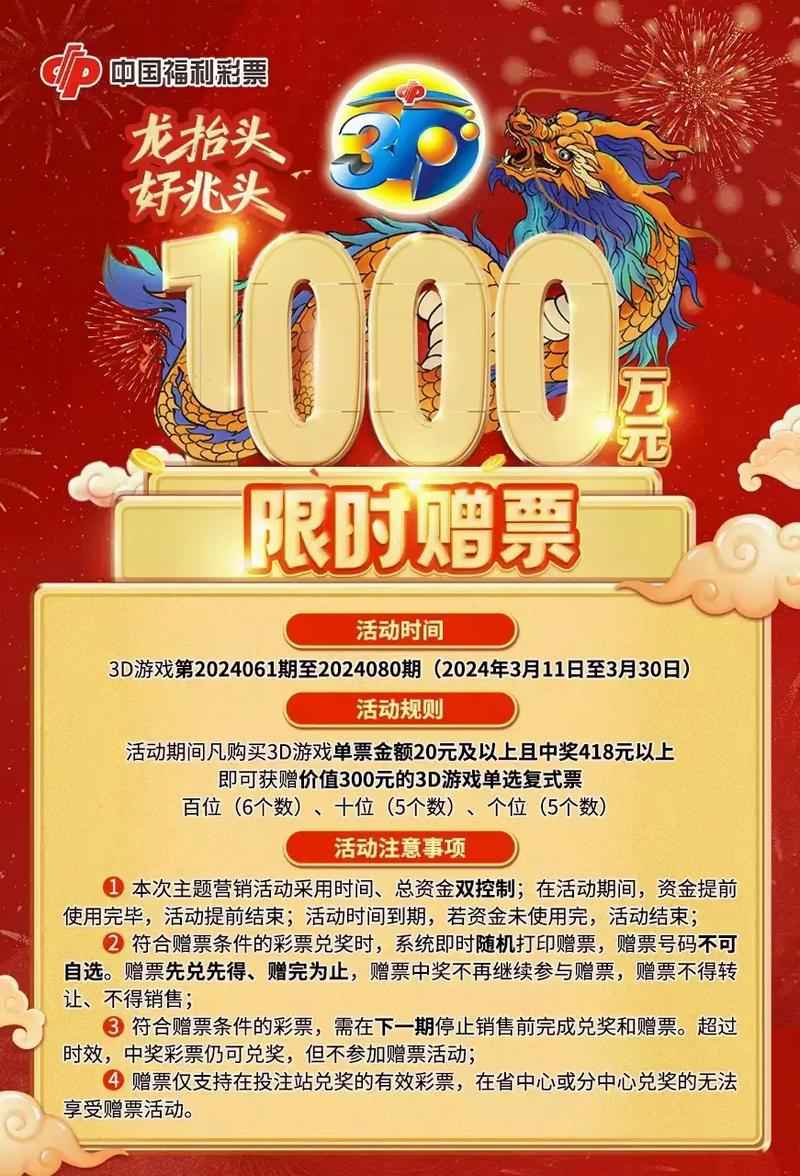

"一块钱涨1000粉"的商业模式并非新生事物,其本质是社交媒体账号增粉服务的极端化呈现,据第三方数据机构QuestMobile统计,2023年国内社交媒体增粉市场规模突破87亿元,其中低价批量增粉业务占比达32%,这种服务通过技术手段模拟真实用户行为,在短时间内为账号注入大量"僵尸粉"或"机器粉",形成数据泡沫。

某电商平台商家向记者透露,当前市场存在三级价格体系:基础版(1元/1000粉)多为纯数字账号,中级版(5元/1000粉)配备基础头像与昵称,高级版(15元/1000粉)则模拟真实用户互动行为,这种分层定价模式,反映出服务商对平台风控机制的针对性规避。

技术解构:低成本增粉的实现路径与平台防御

从技术层面看,"一块钱涨1000粉"依赖三大核心手段:1)IP代理池突破地域限制;2)设备指纹模拟技术规避硬件检测;3)行为轨迹算法模拟真实用户操作,某安全团队演示显示,通过集群控制2000台模拟终端,可在30分钟内完成万级粉丝注入,且账号存活率超过72小时。

面对此类攻击,主流平台已构建多层防御体系,抖音安全中心负责人表示,其风控系统通过"设备-行为-内容"三维检测模型,可识别98.7%的异常增粉行为,微信视频号则采用社交图谱分析技术,对粉丝关系链进行异常关联检测,尽管如此,黑产平台仍通过动态调整策略保持"道高一尺魔高一丈"的对抗态势。

合规困境:数据造假背后的法律与商业风险

北京盈科律师事务所合伙人指出,"一块钱涨1000粉"涉及多重法律风险:违反《反不正当竞争法》第八条的虚假宣传条款;触犯《网络安全法》第二十七条的网络数据干扰规定;可能构成《刑法》第二百八十六条的破坏计算机信息系统罪,2023年,杭州某网络科技公司因提供增粉服务被判处罚金200万元,主犯获刑三年。

从商业价值维度分析,虚假粉丝对账号的长期发展构成致命伤害,某MCN机构实验显示,注入10万僵尸粉的账号,其真实内容互动率下降67%,广告报价缩水82%,更严重的是,平台算法会通过粉丝质量评分机制,对异常账号进行流量限制,形成"越买粉越没流量"的恶性循环。

行业建议:构建健康流量生态的破局之道

面对低价增粉乱象,多位行业专家呼吁建立"技术防御+法律规制+商业伦理"的三维治理体系,平台方应完善粉丝质量评估体系,将粉丝活跃度、内容互动率等指标纳入流量分配算法;监管部门需加强跨平台数据追踪,建立黑产IP信用库;从业者则应回归内容本质,通过优质创作实现可持续增长。

值得关注的是,部分平台已推出"真实粉丝认证"服务,通过区块链技术记录粉丝增长轨迹,为优质创作者提供流量扶持,这种技术赋能与制度创新的结合,或许能为破解流量困局提供新思路。

在流量为王的时代,"一块钱涨1000粉"的诱惑背后,是数据真实性与商业可持续性的深刻命题,当行业从野蛮生长转向规范发展,唯有坚守内容价值底线,方能在数字浪潮中行稳致远。

还没有评论,来说两句吧...