抖抖热门引热议:平台热度机制真实可靠吗?深度调查揭秘

社交媒体领域一款名为“抖抖热门”的平台引发广泛讨论,其宣称的“精准流量推送”“快速提升内容热度”等功能成为用户关注的焦点,伴随平台热度攀升,抖抖热门是真的吗”的质疑声也持续发酵,部分用户认为其机制透明、效果显著,但也有声音指出平台存在数据造假、流量注水等问题,针对这一争议,本报记者展开深度调查,试图还原事件全貌。

争议起源:热度机制背后的信任危机

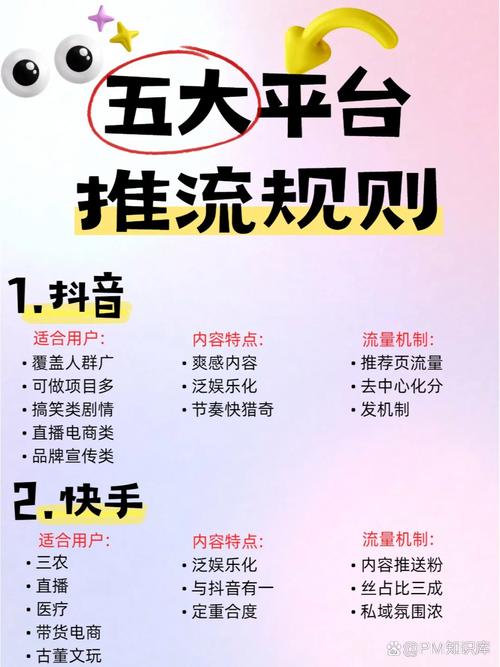

“抖抖热门是真的吗?”这一问题的提出,源于平台用户对热度算法透明度的质疑,根据公开资料,抖抖热门主打“智能推荐系统”,通过分析用户行为数据,将内容定向推送给潜在兴趣群体,从而提升曝光量与互动率,多名用户向本报反映,使用平台服务后,内容数据出现异常波动:部分视频在短时间内获得大量点赞与评论,但随后流量骤降;更有用户指出,平台提供的“热度报告”与第三方监测工具的数据存在显著差异。

“我花了钱购买服务,但效果完全不符合预期。”一位不愿具名的自媒体创作者表示,其账号在抖抖热门推广期间,播放量从日均5000次飙升至10万次,但评论区却充斥着大量无意义的重复留言,疑似机器账号所为,这一现象引发了关于平台是否通过“刷量”制造虚假热度的猜测。

平台回应:技术逻辑与用户认知的错位

针对争议,抖抖热门官方发布声明称,其热度机制基于“用户兴趣图谱”与“内容质量评估模型”,所有数据均通过加密传输与分布式存储技术保障安全,不存在人为干预,平台技术负责人向本报解释:“热度值由用户停留时长、互动频率、分享率等多维度指标综合计算得出,系统会优先推荐高匹配度内容,但无法保证所有用户行为均为真实操作。”

这一回应未能完全平息质疑,互联网行业分析师李明指出,平台算法的“黑箱属性”导致用户难以验证数据真实性。“即使技术本身无漏洞,第三方服务商的介入也可能破坏生态。”他提到,部分代理商为追求业绩,可能通过购买“僵尸粉”或模拟用户行为的方式制造虚假热度,而平台对此的监管存在滞后性。

行业观察:流量经济的双刃剑效应

抖抖热门的争议并非个例,近年来,随着短视频与直播行业的爆发,流量造假问题已成为行业顽疾,某知名MCN机构负责人透露,市场上存在大量“刷量产业链”,从账号租赁、数据代刷到热度包装,已形成完整闭环。“平台与服务商的利益博弈,最终损害的是创作者与广告主的信任。”

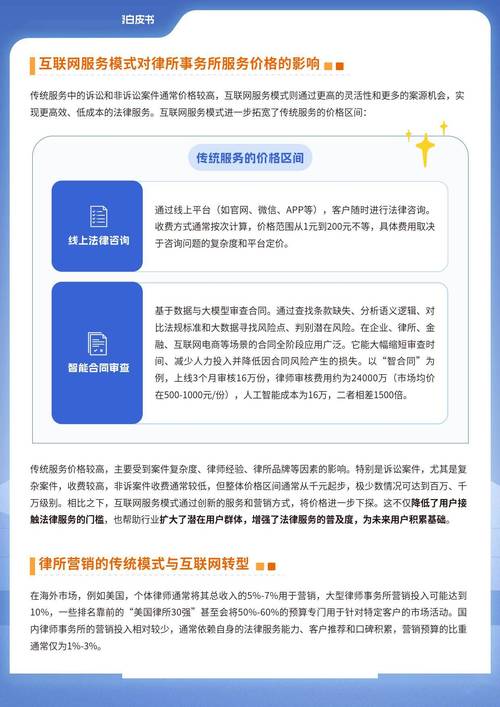

监管层面正逐步收紧,国家网信办近期发布的《网络信息内容生态治理规定》明确要求,平台需建立内容热度审核机制,禁止通过虚假数据误导用户,法律专家王伟表示,若抖抖热门被证实存在数据造假行为,可能面临行政处罚与民事赔偿风险。

用户建议:理性看待热度,回归内容本质

在争议声中,部分用户开始反思对“热度”的过度依赖,资深自媒体人张薇认为,内容创作的核心应是价值输出,而非数据追逐。“平台可以提供工具,但创作者需保持清醒,避免被流量裹挟。”她建议,用户应结合多维度指标(如粉丝留存率、转化率)评估推广效果,而非单一依赖热度数值。

抖抖热门官方也表示,未来将优化数据展示方式,增加“热度来源分析”功能,帮助用户区分真实互动与机器行为,平台计划与第三方监测机构合作,定期发布透明度报告,以重建用户信任。

热度机制需在创新与规范间寻找平衡

“抖抖热门是真的吗?”这一问题的答案,或许不在于技术本身的真伪,而在于行业生态的健康发展,随着流量经济进入深水区,平台、创作者与监管方需共同构建透明、可信的规则体系,对于抖抖热门而言,如何在保持技术创新的同时,强化数据治理与用户教育,将是其能否持续发展的关键。

本报将持续关注事件进展,并呼吁行业各方以诚信为基石,共同推动数字内容生态的良性循环。

还没有评论,来说两句吧...