在社交媒体与短视频平台蓬勃发展的当下,流量数据已成为衡量内容影响力的重要指标,近期市场上涌现的"一元一千赞平台"引发广泛关注——这类以极低价格提供虚假点赞服务的灰色产业,正以惊人的速度渗透至互联网生态,对内容创作、商业营销乃至社会价值观造成多重冲击,本报记者通过暗访调查,揭开这一产业链的运作逻辑与潜在风险。

一元一千赞平台:流量造假的"低成本狂欢"

"一元一千赞平台"的运作模式并不复杂:用户通过第三方网站或社交群组下单,支付1元至10元不等的费用,即可在数小时内获得指定内容的数千次点赞,部分平台甚至提供"套餐服务",包括点赞、评论、转发的一站式造假,价格最低仅需5元即可完成"数据包装",记者以客户身份联系某平台客服,对方声称"与多家MCN机构长期合作,系统自动模拟真实用户行为,绝无封号风险"。

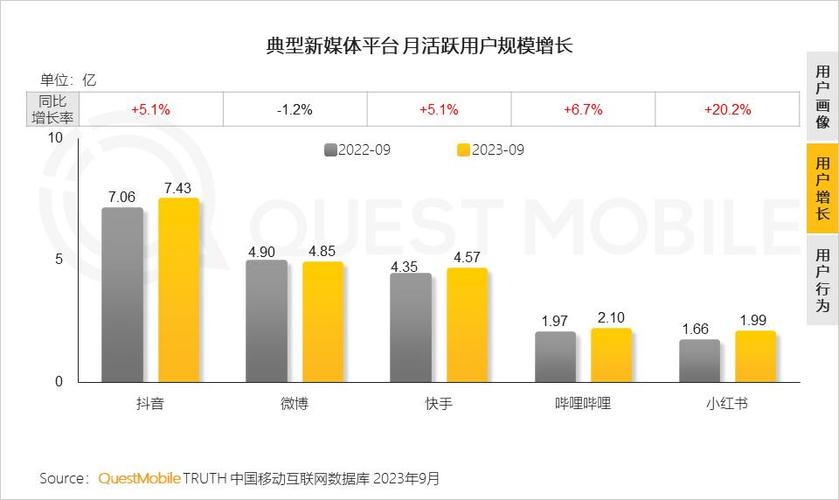

这类平台的兴起,与当前互联网"流量至上"的逻辑密不可分,某短视频平台创作者李先生向记者透露:"新账号发布内容后,前24小时的互动数据直接决定能否进入推荐池,许多同行为了'抢跑',不得不购买初始流量。"而品牌方对KOL(关键意见领袖)的考核标准中,点赞数、完播率等指标占比超过60%,进一步催生了数据造假需求。

根据第三方机构"清博大数据"发布的《2023年网络内容生态报告》,超过37%的受访者承认曾参与或知晓数据购买行为,其中短视频领域造假比例高达52%。"一元一千赞平台"正是这一需求的产物,其以"薄利多销"的模式快速扩张,部分头部平台日订单量突破10万单,年流水预估超亿元。

灰色产业链:从技术脚本到跨境洗钱

记者深入调查发现,一元一千赞平台的运作已形成完整产业链:上游为"脚本开发者",通过破解平台算法编写自动化点赞程序;中游为"代理分销商",通过社交群组、电商平台招募下级代理;下游则为"终端客户",涵盖个人创作者、中小企业乃至部分知名品牌。

某技术论坛披露的代码截图显示,部分脚本可模拟真实用户操作轨迹,包括滑动速度、停留时长等细节,甚至能绕过平台的"行为异常检测",而跨境支付渠道的滥用,更让这一产业蒙上阴影——记者在暗访中得知,部分平台通过虚拟货币、境外支付平台完成交易,资金流向难以追溯,存在洗钱风险。

"这些平台不仅破坏公平竞争,更可能成为网络犯罪的温床。"中国政法大学网络法治研究院专家指出,"虚假流量可能被用于操纵股市、传播虚假信息,甚至影响公共政策制定。"2023年,某地市场监管部门查处的一起案例中,一家企业通过购买虚假点赞伪造产品热度,导致消费者集体投诉,最终被处以200万元罚款。

平台治理困境:技术对抗与法律真空

面对数据造假乱象,主流社交平台已推出多项治理措施,某短视频平台安全负责人向记者介绍,其风控系统通过"用户行为画像""设备指纹识别"等技术,可拦截90%以上的机器点赞,但对"真人众包"模式(即组织大量真实用户手动点赞)仍缺乏有效手段。

法律层面,我国《网络安全法》《电子商务法》均明确禁止"虚构交易、编造用户评价"等行为,但针对"一元一千赞平台"的专项立法仍存在空白,北京盈科律师事务所合伙人表示:"当前对数据造假的处罚多依据《反不正当竞争法》,但单次违法成本通常低于造假收益,难以形成震慑。"

国际经验或可提供借鉴,欧盟《数字服务法案》要求平台公开算法逻辑,并对虚假流量服务商处以全球年营收6%的罚款;美国《诚实广告法案》则将数据造假纳入刑事犯罪范畴,国内学者建议,应尽快出台《网络内容生态治理条例》,明确数据造假的法律边界与处罚标准。

行业自救:从"流量崇拜"到"价值回归"

在监管与技术的双重压力下,部分从业者开始探索转型之路,某MCN机构负责人透露,其已放弃"数据冲刺"策略,转而通过"内容质量评估体系"筛选创作者,将用户留存率、内容深度等指标纳入考核。"虽然初期流量下降,但长期来看,真实用户的互动价值远高于虚假数据。"

消费者端,年轻群体对"数据泡沫"的抵触情绪日益明显,某社交平台发起的调查显示,68%的受访者表示"会因高点赞数关注内容,但发现质量低劣后会立即取消",而"真实、有深度"的内容更易获得长期信任。

"互联网经济的核心是信任。"中国人民大学新闻学院教授指出,"一元一千赞平台看似满足了短期需求,实则透支了整个生态的信用基础,只有回归内容价值本身,才能实现可持续发展。"

破局之路在何方?

当前,针对"一元一千赞平台"的治理已进入深水区,技术层面,区块链溯源、AI行为分析等创新手段正在试点;制度层面,网信办"清朗行动"将数据造假列为重点打击对象;市场层面,品牌方与平台开始联合建立"数据白名单"机制,对诚信创作者给予流量倾斜。

这场关于真实与虚假的博弈,不仅关乎技术对抗,更是一场对互联网初心的考验,当流量不再等同于价值,当点赞回归对优质内容的认可,或许才是破解"一元一千赞"困局的根本之道。

还没有评论,来说两句吧...