在数字化浪潮席卷全球的当下,粉丝经济已成为推动文化消费、品牌营销的重要力量,从娱乐明星到网络红人,从体育赛事到虚拟偶像,粉丝群体的规模与影响力持续扩大,催生出庞大的市场需求,随着粉丝经济的蓬勃发展,一个敏感而现实的问题逐渐浮出水面——"粉丝在哪里买"?这一话题不仅引发了行业内的广泛讨论,更成为公众关注的焦点,本文将从专业视角出发,深入剖析这一现象背后的逻辑与风险,为行业健康发展提供参考。

粉丝经济崛起:从"情感连接"到"商业价值"

粉丝经济的核心在于通过情感连接实现商业转化,根据《2023中国粉丝经济报告》显示,我国粉丝群体规模已突破6亿,其中Z世代(1995-2010年出生)占比超60%,这一群体不仅具备强烈的消费意愿,更通过社交媒体、直播平台等渠道形成高度组织化的社群,品牌方通过与粉丝互动、定制化产品、线下活动等方式,将情感认同转化为实际购买力,某顶流明星代言的化妆品在预售阶段即创下亿元销售额,充分展现了粉丝经济的商业潜力。

随着市场竞争加剧,部分从业者开始寻求"捷径",试图通过非正规渠道快速获取粉丝资源,这种行为不仅扰乱了市场秩序,更可能触碰法律红线,在此背景下,"粉丝在哪里买"的问题逐渐演变为行业痛点。

非正规渠道的隐忧:数据造假与法律风险

市场上存在多种声称可提供"粉丝购买"服务的机构或平台,这些服务通常以"增粉""刷量""互动提升"为卖点,通过虚假账号、机器人程序等手段制造数据假象,某短视频平台曾曝光一起大规模刷粉事件,涉事机构通过批量注册账号、模拟用户行为等方式,为数百个账号提供虚假粉丝,涉案金额超千万元。

从法律层面看,此类行为涉嫌违反《反不正当竞争法》《网络安全法》等多部法律法规,2023年,国家网信办开展"清朗·打击流量造假"专项行动,重点整治刷量控评、虚假跟帖等行为,累计关闭违法违规账号超120万个,专家指出,购买虚假粉丝不仅无法带来真实商业价值,反而可能因数据异常被平台限流,甚至面临法律追责。

正规渠道的探索:平台政策与行业自律

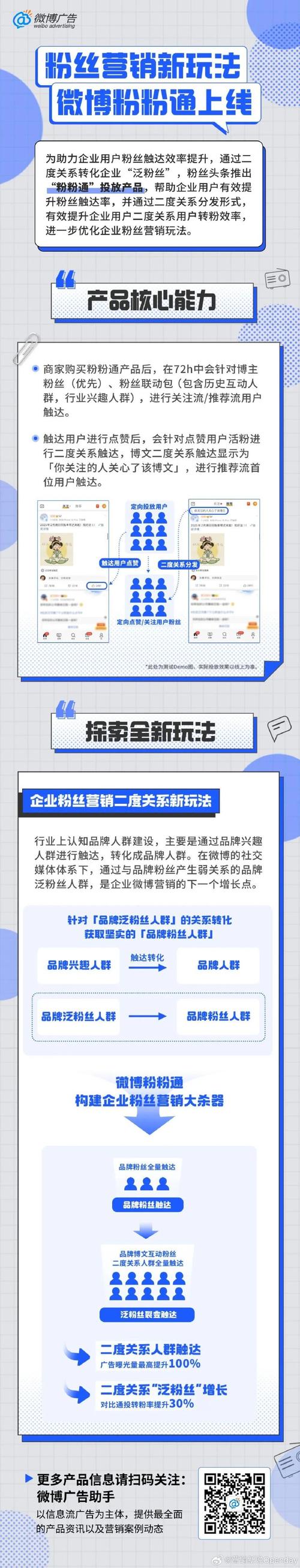

面对非正规渠道的乱象,主流社交平台和行业协会正积极推动规范化发展,微博、抖音等平台已上线"粉丝质量检测"功能,通过分析账号活跃度、互动真实性等指标,帮助品牌方识别虚假粉丝,中国广告协会联合多家企业发布《粉丝经济健康发展倡议书》,明确反对数据造假,倡导通过优质内容、创新营销等方式吸引真实粉丝。

某知名MCN机构负责人表示:"真正的粉丝经济建立在信任基础上,我们通过定期举办粉丝见面会、开发专属周边产品等方式,增强用户粘性,虽然短期增速可能较慢,但长期来看,这种模式更具可持续性。"数据显示,该机构旗下账号的粉丝复购率较行业平均水平高出37%。

技术赋能:AI与大数据助力精准运营

随着人工智能和大数据技术的发展,粉丝运营正从"粗放式"向"精细化"转型,某电商平台通过分析用户浏览记录、购买行为等数据,为品牌方提供粉丝画像服务,帮助其精准定位目标群体,AI聊天机器人、虚拟偶像等创新形式也在拓展粉丝互动场景。

行业分析师指出,技术手段的应用需以合规为前提,欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)对用户数据收集和使用提出严格限制,国内《个人信息保护法》也明确要求企业遵循"最小必要"原则,如何在保护用户隐私的前提下实现精准运营,成为行业面临的新课题。

健康生态需多方共治

粉丝经济的健康发展离不开平台、品牌、用户和监管部门的共同努力,平台方需持续完善审核机制,打击虚假行为;品牌方应树立长期思维,避免短期利益驱动;用户需提高辨别能力,拒绝参与数据造假;监管部门则需加强执法力度,形成有效震慑。

正如中国社科院专家所言:"粉丝经济是数字经济的重要组成部分,其价值不应被虚假数据所稀释,只有构建真实、透明、可持续的生态,才能实现行业长远发展。"

"粉丝在哪里买"这一问题的背后,折射出粉丝经济从野蛮生长到规范发展的转型阵痛,在流量为王的时代,坚守底线、回归本质,才是赢得用户信任、实现商业价值的根本之道,随着技术进步和监管完善,粉丝经济有望迎来更加健康、繁荣的发展阶段。

(全文约1250字)

还没有评论,来说两句吧...