抖音涨点赞新渠道:1元1000个活粉点赞服务引发行业热议

抖音平台上一项名为“抖音涨点赞1元1000个活”的服务悄然兴起,迅速成为短视频创作者和营销从业者关注的焦点,这项服务以极低的价格提供大量真实活跃用户的点赞支持,不仅颠覆了传统流量获取模式,更在行业内引发了关于内容生态、平台规则与商业伦理的深度讨论,作为国内领先的短视频社交平台,抖音的流量机制一直是行业风向标,而此次低价点赞服务的出现,无疑为内容创作者提供了新的运营思路,同时也暴露出平台治理与市场监管的潜在挑战。

低价点赞服务:现象级产品背后的市场逻辑

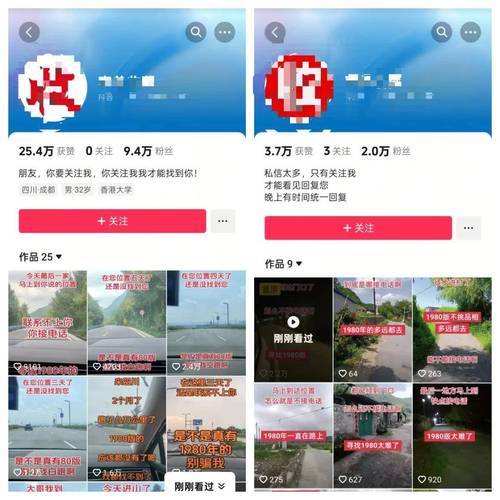

“抖音涨点赞1元1000个活”服务的核心逻辑,是通过技术手段整合真实用户资源,以批量操作的方式为指定视频提供点赞支持,与传统“刷量”服务不同,该服务强调“活粉”属性,即点赞用户均为真实注册的抖音账号,具备完整的用户行为数据(如浏览记录、互动历史等),可规避平台对机器账号的识别机制,据服务方透露,其技术团队通过优化任务分发系统,将点赞需求精准匹配至目标用户群体,确保每个点赞均来自活跃账号,且分布地域、年龄层与视频内容高度契合。

从市场需求端来看,这一服务精准切中了中小创作者的痛点,在抖音流量竞争日益激烈的背景下,视频点赞数直接影响算法推荐权重,进而决定内容曝光量,对于缺乏资金投入或专业运营团队的创作者而言,通过“1元1000个活粉点赞”快速提升基础数据,成为突破流量瓶颈的捷径,某美妆领域创作者向记者透露,其使用该服务后,单条视频点赞量从数百跃升至过万,次日播放量增长超300%,直接带动了商品橱窗的转化率。

平台规则与商业伦理的双重考验

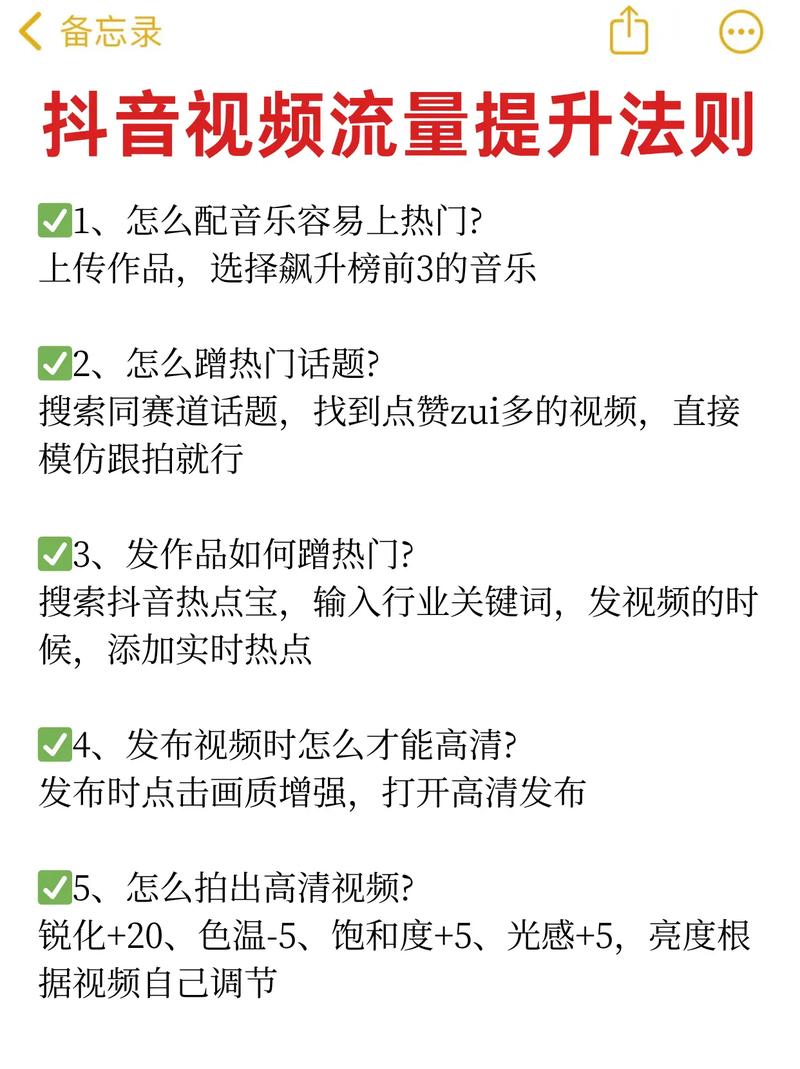

尽管低价点赞服务为创作者提供了便利,但其对抖音生态的影响不容忽视,从平台规则层面,抖音《社区自律公约》明确禁止“通过不正当手段获取流量”的行为,包括但不限于机器刷量、虚假互动等,而“1元1000个活粉点赞”虽强调用户真实性,但其批量操作本质仍属于人为干预数据,可能触发平台的风控机制,记者实测发现,部分视频在使用该服务后,点赞数虽显著增长,但评论区互动质量未同步提升,导致内容推荐效率下降,形成“数据虚高、转化低迷”的怪圈。

商业伦理层面,低价点赞服务可能加剧内容同质化竞争,当创作者过度依赖外部流量支持时,优质内容的创作动力将被削弱,取而代之的是对“数据游戏”的追逐,某MCN机构负责人指出:“如果所有视频都通过买量获得曝光,真正有创意的内容反而可能被淹没,最终损害的是用户观看体验和平台长期价值。”

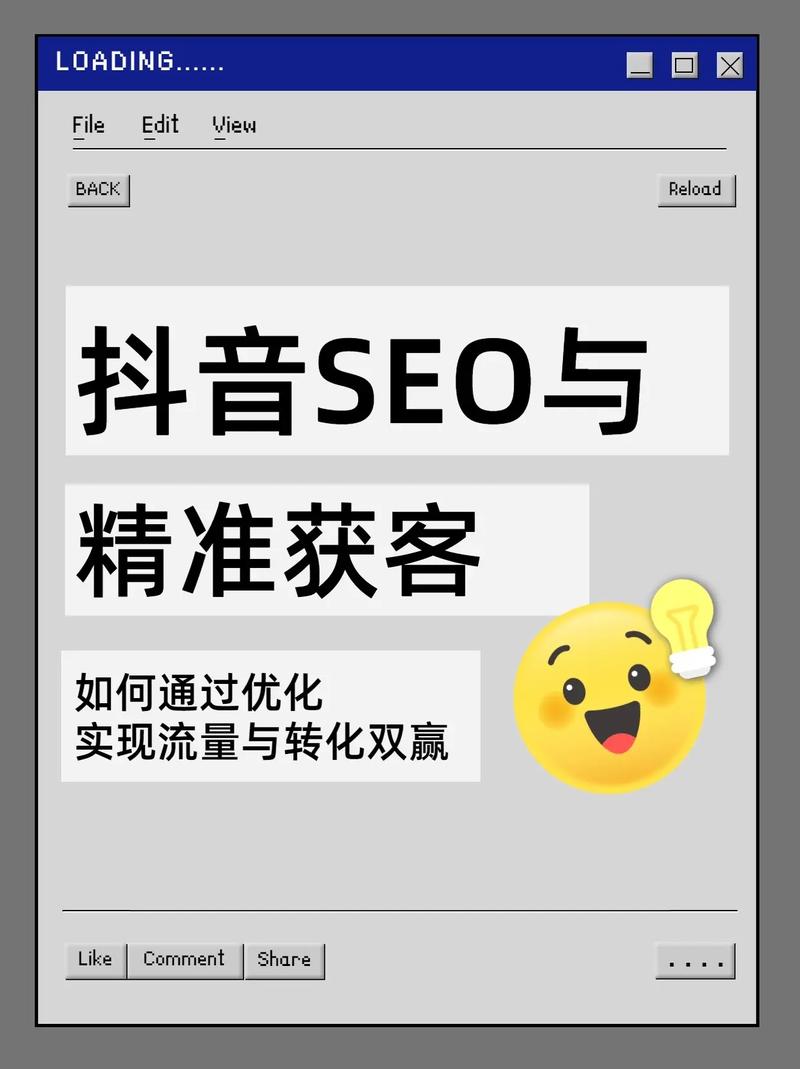

技术合规性:灰色地带的生存之道

面对平台监管压力,提供“抖音涨点赞1元1000个活”服务的机构普遍采用“技术合规”策略,通过分布式任务系统将点赞操作分散至多个用户终端,避免单一IP或设备的高频操作;利用用户行为模拟技术,使点赞动作符合自然浏览习惯(如滑动速度、停留时长等);甚至引入区块链技术,为每个点赞行为生成不可篡改的记录,以证明其真实性。

这些技术手段能否完全规避平台风险仍存疑,抖音风控团队近期升级的“内容健康度评估模型”,已将用户互动行为的连贯性纳入考核范围,若某账号长期无其他互动(如评论、分享),却突然对大量视频进行点赞,系统将自动标记为异常行为,对此,服务方回应称,其用户池均经过筛选,确保每个账号具备正常的社交活跃度,但拒绝透露具体筛选标准。

行业影响:流量经济的新变量

低价点赞服务的兴起,正在重塑短视频行业的流量分配逻辑,它降低了内容创业的门槛,使更多个体创作者有机会参与竞争;也可能催生“数据军备竞赛”,导致运营成本隐性上升,某电商品牌运营总监向记者算了一笔账:若要维持单条视频的基础曝光,每月需投入数千元购买点赞服务,长期来看,这笔费用可能超过传统信息流广告的成本。

平台方也在调整策略以应对挑战,抖音近期推出的“创作者成长计划”,通过流量扶持、培训课程等方式,帮助中小创作者提升内容质量,而非依赖外部流量,平台正与第三方数据机构合作,开发更精准的虚假流量识别工具,预计将于年内上线。

合规化与精细化运营成趋势

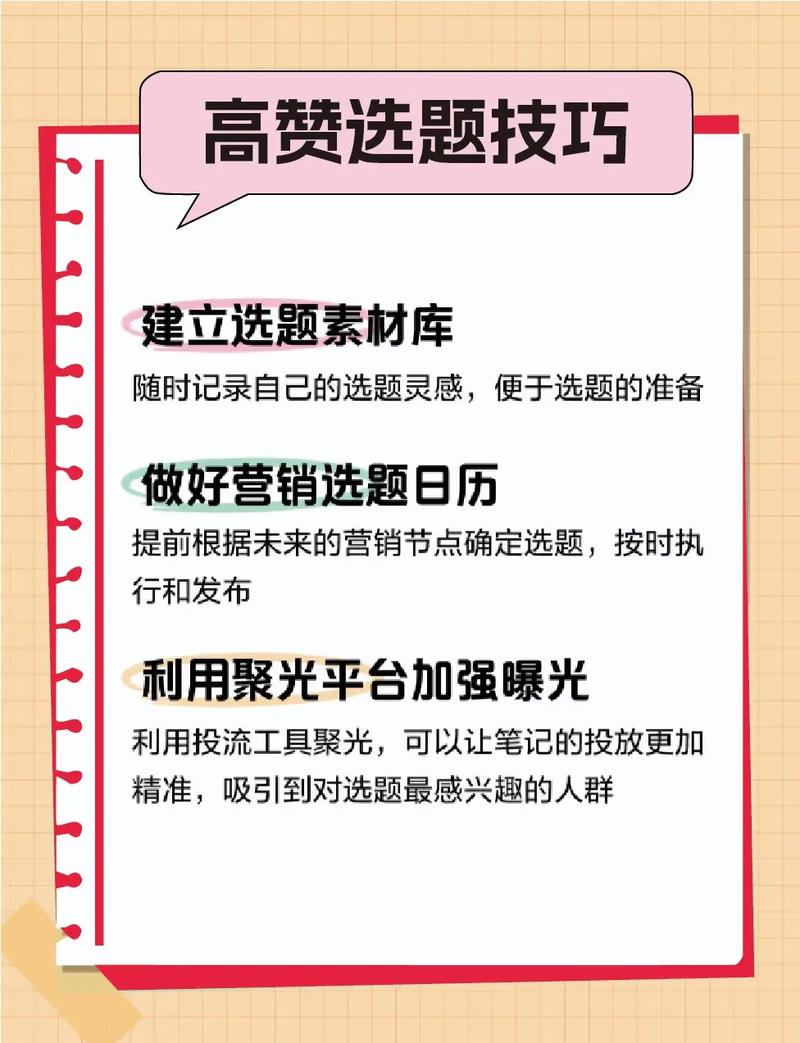

尽管“抖音涨点赞1元1000个活”服务目前处于灰色地带,但其市场需求客观存在,业内专家认为,未来该领域将呈现两大发展趋势:一是合规化,即服务方通过与平台合作,获得官方认证的流量支持资质;二是精细化,即从单纯的“点赞数量”转向“用户画像匹配”,例如为母婴类视频定向推送有育儿需求的活跃用户,提升转化效率。

对于创作者而言,如何在合规前提下利用外部流量工具,将成为关键能力,某知名短视频导师建议:“低价点赞服务可作为冷启动阶段的辅助手段,但长期发展仍需回归内容本质,创作者应将预算分配至脚本创作、拍摄剪辑等核心环节,而非过度依赖数据操作。”

流量与价值的平衡术

“抖音涨点赞1元1000个活”服务的火爆,折射出短视频行业在流量焦虑与内容创新之间的博弈,当技术能够以极低成本改变数据分布时,平台、创作者与用户之间的信任关系面临重构,可以预见的是,随着监管政策的完善与技术手段的升级,未来的流量竞争将更加注重“质量”而非“数量”,而那些能够平衡数据操作与内容价值的创作者,终将在这场变革中脱颖而出。

还没有评论,来说两句吧...