抖音1万多浏览量仅获30个赞,内容质量与用户行为成焦点

一则关于抖音平台内容传播效果的讨论引发广泛关注,有创作者反映,其发布的视频在抖音上获得了超过1万次的浏览量,但点赞数却仅有30个,这一数据对比引发了业界对内容生态、用户互动模式以及算法推荐机制的深度思考,作为国内短视频领域的领军平台,抖音的流量分配逻辑与用户行为特征再次成为公众讨论的热点。

数据背后的内容生态隐忧

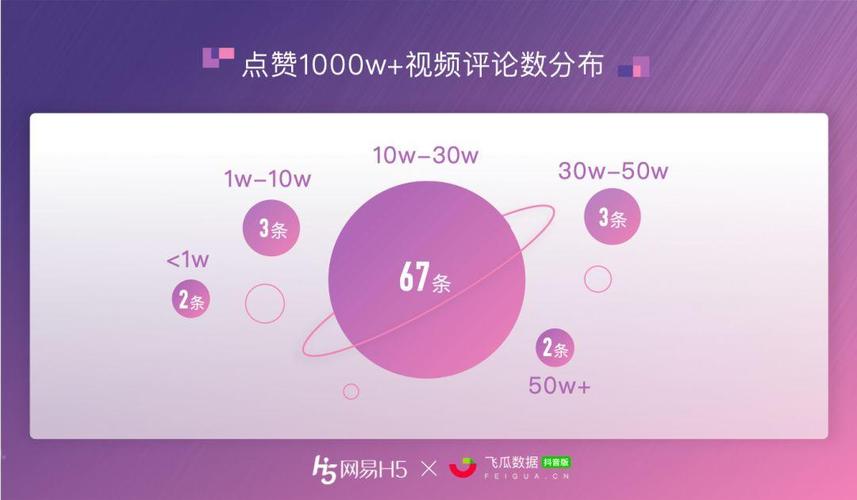

根据多位创作者反馈,类似“抖音1万多浏览量才30个赞”的现象并非个例,部分视频虽然通过算法推荐获得了较高的曝光量,但用户互动率(点赞、评论、转发)却显著低于行业平均水平,这一现象折射出当前短视频平台内容生态的两大矛盾:流量分配的“广度”与用户参与的“深度”之间的失衡,以及算法推荐效率与内容质量评估体系的错位。

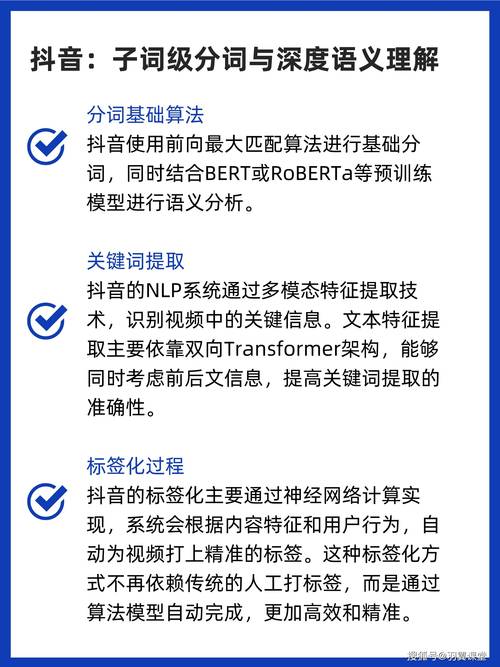

从流量逻辑来看,抖音的推荐算法基于用户兴趣标签、内容标签及互动数据等多维度指标,通过“流量池”机制逐级扩大内容曝光,理论上,优质内容应能通过初始流量触发更多用户互动,进而进入更大流量池,实际案例中,部分视频仅依靠标题、封面或热门话题吸引点击,但内容本身缺乏吸引力,导致用户快速划走,形成“高浏览、低互动”的虚假繁荣。

“1万次浏览量可能意味着视频被推荐给了1万个用户,但其中只有30人认为内容值得点赞。”某MCN机构运营负责人分析称,“这反映出算法在识别内容质量时存在局限性,尤其是对‘浅层互动’(如完整播放率)和‘深度互动’(如点赞、评论)的权重分配可能不够精准。”

用户行为变迁:从“被动消费”到“主动筛选”

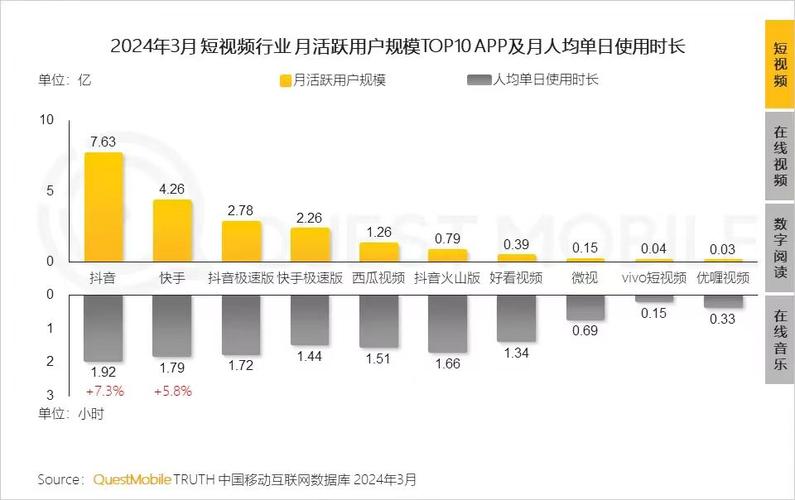

用户互动数据的低迷,也与短视频消费习惯的演变密切相关,根据第三方机构QuestMobile发布的《2023年中国短视频行业报告》,用户日均使用短视频应用的时长虽保持稳定,但单次浏览内容的平均时长从2021年的12.7秒缩短至9.3秒,这意味着,用户对内容的耐心阈值显著降低,只有具备强吸引力或情感共鸣的内容才能触发点赞行为。

“现在用户刷视频就像‘信息扫射’,如果前3秒没有抓住注意力,他们就会直接划走。”资深短视频策划人李明指出,“抖音1万多浏览量才30个赞的案例,本质上是内容创作者未能适应‘3秒定生死’的传播规律,点赞数低,说明内容既没有提供实用价值,也没有引发情绪共鸣。”

用户对“点赞”行为的心理门槛也在提高,早期短视频平台中,点赞被视为对创作者的鼓励,但如今用户更倾向于将点赞作为“内容收藏”或“身份认同”的标志,只有真正打动用户的内容才能获得点赞,而单纯依靠流量堆砌的曝光难以转化为有效互动。

算法优化与创作者策略的双重挑战

面对“高浏览、低互动”的困境,抖音平台与内容创作者均需调整策略,从平台层面看,算法需进一步优化对内容质量的评估维度,引入“用户停留时长”“完播率”“二次传播率”等指标,降低对单纯点击量的依赖,同时加强对低质内容(如标题党、搬运内容)的识别与限流。

“算法不能只看‘量’,更要看‘质’。”某互联网研究院专家建议,“平台可以通过A/B测试,对比不同内容在相同流量下的互动数据,逐步建立更精准的质量评估模型。”

对创作者而言,提升内容质量是破局关键,需强化“前3秒”的吸引力设计,通过悬念、冲突或视觉冲击留住用户;需深化内容价值,提供知识干货、情感共鸣或娱乐体验;需加强与用户的互动,通过评论区运营、话题引导等方式提升参与感。

“现在做短视频,不能只追求‘爆款’,更要追求‘长尾’。”拥有50万粉丝的创作者王女士分享经验称,“我的一条科普视频浏览量只有8000,但点赞超过500,评论区讨论热烈,这种内容虽然流量不高,但用户粘性强,后续推荐效果更好。”

行业启示:流量与质量的平衡之道

“抖音1万多浏览量才30个赞”的现象,为整个短视频行业敲响了警钟,在流量红利逐渐消退的背景下,平台与创作者必须从“规模扩张”转向“质量深耕”,对平台而言,需通过算法升级构建更健康的内容生态;对创作者而言,需以用户需求为核心,打造真正有价值的内容。

正如某行业分析师所言:“短视频的竞争已进入‘下半场’,流量是入场券,但内容才是决胜局,只有平衡好流量与质量的关系,才能在激烈的竞争中立于不败之地。”

随着用户审美水平的提升和平台规则的完善,短视频内容将进一步向专业化、垂直化、差异化方向发展,而“高浏览、低互动”的数据怪圈,终将随着内容生态的优化成为历史。

还没有评论,来说两句吧...