在数字化浪潮席卷全球的当下,粉丝经济已成为驱动文化消费、品牌营销与社交互动的核心力量,作为连接粉丝群体与内容创作者、品牌方的关键枢纽,粉丝平台正通过技术创新与生态重构,重塑传统粉丝经济的运行逻辑,多家头部粉丝平台发布年度运营报告,数据显示其用户规模突破5亿大关,年交易额超千亿元,标志着这一领域已从边缘化探索迈向主流商业赛道。

粉丝平台崛起:从工具到生态的进化

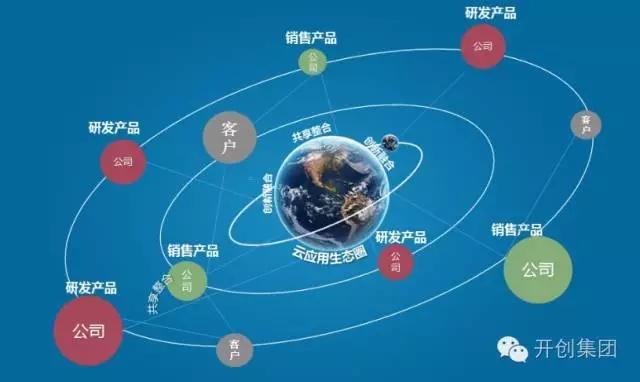

粉丝平台的早期形态以社交媒体群组、论坛为主,主要承担信息聚合与简单互动功能,随着移动互联网普及与Z世代消费力释放,平台功能逐渐向专业化、垂直化演进,当前,主流粉丝平台已形成"内容创作-社区运营-商业变现"的完整闭环,涵盖明星应援、IP衍生品交易、虚拟偶像互动、粉丝社群管理等多维场景。

以某头部平台为例,其通过AI算法实现粉丝行为画像精准分析,为品牌方提供定制化营销方案,数据显示,该平台合作的300余个品牌中,85%实现了粉丝转化率提升30%以上,这种数据驱动的运营模式,不仅解决了传统粉丝经济中"流量虚高、转化低效"的痛点,更通过区块链技术确保粉丝贡献值可追溯、可量化,构建起公平透明的价值分配体系。

"粉丝平台已不再是简单的工具,而是成为文化产业链的基础设施。"中国传媒大学数字经济研究院专家指出,"其通过技术赋能,将粉丝的情感投入转化为可衡量的数字资产,这是对传统'用爱发电'模式的颠覆性升级。"

技术赋能:重构粉丝经济价值链

在5G、大数据、人工智能等技术的推动下,粉丝平台正经历从"流量中心"到"价值中枢"的转型,虚拟现实(VR)技术的引入,使得粉丝可突破物理限制,通过沉浸式场景参与偶像见面会、演唱会等线下活动,某平台推出的"全息互动直播间",单场活动吸引超200万粉丝同时在线,虚拟礼物打赏收入突破500万元。

区块链技术的应用则解决了粉丝经济中的信任危机,通过智能合约,粉丝的应援资金使用、周边产品生产等环节实现全程上链,确保透明可追溯,某偶像团体粉丝平台采用该技术后,粉丝集资纠纷同比下降72%,平台公信力显著提升。

"技术正在重新定义'粉丝'的内涵。"某平台CTO表示,"从被动接受者到内容共创者,从情感消费者到价值投资者,粉丝的角色转变要求平台必须具备更强的技术承载能力。"头部平台年均技术投入占比已达营收的15%,远高于传统互联网企业。

商业变现:多元模式驱动持续增长

粉丝平台的商业化路径已从单一的广告收入,拓展至电商分成、IP授权、会员服务、数字藏品等多元领域,以某动漫粉丝平台为例,其通过与制作方合作推出限量版数字手办,单款产品销售额突破3000万元,开创了"虚拟+实体"的衍生品销售新模式。

在会员体系构建方面,平台通过提供独家内容、优先参与权、定制化服务等差异化权益,提升用户粘性,数据显示,头部平台付费会员占比达18%,年复购率超过65%,这种"情感+服务"的双重绑定模式,使得粉丝平台成为品牌方争夺的高价值流量入口。

"粉丝经济的本质是注意力经济的升级版。"艾瑞咨询分析师指出,"当平台能够将粉丝的注意力转化为可交易的数字资产时,其商业价值将呈现指数级增长。"据预测,2025年中国粉丝平台市场规模将突破2000亿元,年复合增长率保持25%以上。

监管与自律:行业健康发展的基石

随着粉丝平台影响力扩大,其面临的合规挑战也日益凸显,国家网信办近期开展的"清朗·粉丝群体治理"专项行动,重点整治了诱导未成年人应援打榜、传播低俗信息等乱象,多家平台积极响应,推出"青少年模式"、实名认证、消费限额等防护措施。

行业自律方面,中国互联网协会联合头部平台发布《粉丝平台运营规范》,明确要求平台建立内容审核机制、设置应援资金托管账户、限制非理性消费行为,某平台负责人表示:"合规不是负担,而是构建长期竞争力的基础,我们已投入千万级资金升级风控系统,确保平台运营符合法律法规要求。"

全球化与元宇宙的想象空间

在Web3.0时代,粉丝平台正探索向全球化、元宇宙方向延伸,某平台已在新加坡、日本设立分支机构,服务海外华人粉丝群体;另一家平台则与元宇宙公司合作,打造虚拟偶像演唱会,单场活动吸引全球超500万粉丝参与。

"未来的粉丝平台将是'数字孪生+现实增强'的混合体。"清华大学新媒体研究中心主任预测,"粉丝可以在虚拟空间中拥有专属身份,通过NFT技术确权自己的创作成果,这种体验将彻底改变传统粉丝经济的边界。"

从工具到生态,从流量到价值,粉丝平台的进化史折射出数字经济时代的深刻变革,在技术、商业与监管的三重驱动下,这一领域正朝着更规范、更高效、更具想象力的方向迈进,对于品牌方而言,如何借助平台力量实现精准营销;对于创作者而言,如何通过平台构建可持续的粉丝经济;对于监管者而言,如何平衡创新与规范——这些命题的解答,将决定中国粉丝平台能否在全球竞争中占据制高点,可以预见的是,当5亿粉丝的热爱与数字技术的力量深度融合,一个属于Z世代的"新经济时代"正悄然来临。

还没有评论,来说两句吧...