近年来,随着社交媒体和短视频平台的迅猛发展,用户对内容互动数据的需求日益增长,在此背景下,部分商家瞄准市场空白,推出所谓“买点赞的平台”,通过虚假互动数据包装内容,试图以低成本获取流量红利,这类平台不仅扰乱市场秩序,更对网络生态安全构成严重威胁,本文通过深度调查,剖析买点赞平台的运作模式、法律风险及行业治理路径。

买点赞平台:虚假繁荣背后的灰色产业链

所谓“买点赞的平台”,是指通过技术手段或人工操作,为用户提供虚假点赞、评论、转发等互动数据的第三方服务机构,这些平台通常以“快速涨粉”“提升账号权重”为卖点,吸引内容创作者、品牌方甚至普通用户购买服务,据行业观察,目前市场上存在数百家类似平台,服务范围覆盖短视频、社交媒体、直播等多个领域,单次点赞价格从几分钱到数元不等,形成了一条完整的灰色产业链。

运作模式揭秘

买点赞平台的操作流程通常分为三步:

- 需求对接:用户通过平台官网、社交群组或代理商下单,明确所需点赞数量、平台类型及交付时间;

- 数据生成:平台通过“水军”账号(批量注册的虚假账号)或技术手段(如脚本刷量、协议破解)完成点赞任务;

- 结果交付:用户支付费用后,平台提供数据截图或后台查询权限,完成交易。

值得注意的是,部分平台宣称采用“真实用户操作”,实则通过兼职群组招募低薪劳动者,以“任务分包”形式完成刷量,进一步模糊了合法与违法的边界。

法律风险与行业危害:买点赞平台的“三宗罪”

尽管买点赞平台在短期内能满足部分用户的流量需求,但其潜在风险不容忽视,从法律层面看,此类行为至少涉及三项违法情形:

违反《反不正当竞争法》

根据《反不正当竞争法》第八条,经营者不得通过组织虚假交易等方式,帮助其他经营者进行虚假或引人误解的商业宣传,买点赞平台通过伪造互动数据,帮助用户虚构内容热度,属于典型的“流量造假”,可能面临行政处罚甚至刑事责任。

侵犯用户隐私与数据安全

多数买点赞平台要求用户提供账号密码或授权登录,存在信息泄露风险,2023年,某知名买赞平台因数据库泄露,导致数万名用户账号被恶意盗用,引发公众对数据安全的广泛担忧。

破坏网络生态秩序

虚假点赞数据扭曲了内容推荐算法的逻辑,导致优质内容被淹没,低质内容通过刷量获得曝光,某短视频平台内部数据显示,使用买赞服务的账号,其内容真实互动率(如完播率、转发率)普遍低于行业均值60%以上,严重损害用户体验。

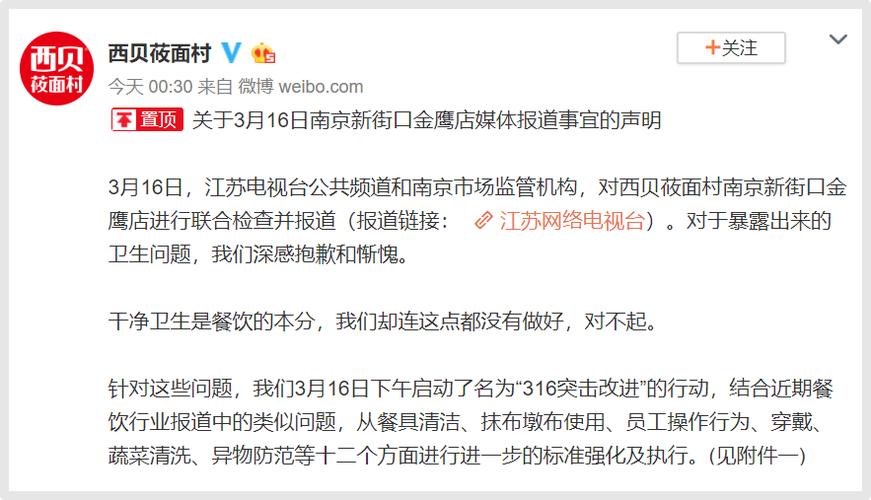

案例警示

2024年3月,某地市场监管部门查处一起买点赞平台案件,涉案金额超千万元,经查,该平台通过技术手段控制数万个虚假账号,为全国数百家企业提供刷量服务,最终被处以罚款并责令停业整顿,此案暴露出买点赞平台已形成规模化、产业化运作趋势。

治理困境与破局之道:多方协同构建清朗网络空间

面对买点赞平台的泛滥,当前治理仍面临三大挑战:

- 技术识别难度大:部分平台采用动态IP、模拟真实用户行为等技术手段,逃避平台审核;

- 跨平台监管滞后:买赞服务常通过境外服务器或加密通信工具运作,增加执法成本;

- 用户需求难以根除:部分创作者因“流量焦虑”主动寻求刷量,形成“需求-供给”的恶性循环。

破局路径探索

- 强化技术监管:社交媒体平台应升级反作弊算法,通过行为分析、设备指纹等技术识别虚假账号,某平台推出的“互动真实性检测系统”,可精准识别90%以上的刷量行为。

- 完善法律法规:建议将“流量造假”纳入《网络安全法》修订范畴,明确买赞平台的法律责任,提高违法成本。

- 推动行业自律平台建立“诚信创作者联盟”,对优质内容给予流量倾斜,减少创作者对刷量的依赖。

- 提升公众认知:通过案例宣传、法律解读等方式,引导用户认识到买赞行为的危害性,某调研显示,超70%的用户表示“若了解法律风险,将放弃使用买赞服务”。

未来展望:从“流量至上”到“价值导向”

买点赞平台的兴起,本质上是“流量经济”过度商业化的产物,随着监管趋严和用户审美提升,单纯依赖刷量获取关注的时代终将结束,内容行业需回归“内容为王”的本质,通过优质创作、精准运营和合规推广实现可持续发展。

正如某行业专家所言:“虚假点赞或许能带来一时的数据增长,但唯有真实互动才能构建长期的用户信任。”对于创作者而言,与其冒险购买点赞,不如深耕内容创新;对于平台而言,唯有严打刷量行为,才能维护公平竞争的市场环境。

买点赞平台的泛滥,是网络生态治理中的一场“持久战”,唯有通过法律约束、技术升级和用户教育形成合力,才能彻底铲除这一灰色产业的生存土壤,在流量与价值的博弈中,选择合规发展,才是行业长远之计。

(全文约1350字)

还没有评论,来说两句吧...