关于"抖音粉丝一单5元"的灰色交易现象引发行业高度关注,据第三方监测机构数据显示,2023年第二季度,短视频平台粉丝买卖市场规模突破12亿元,其中以"抖音粉丝一单5元"为典型代表的低价交易占比达37%,这种非正常增长模式正对平台内容生态造成系统性冲击。

行业乱象:低价粉丝交易形成完整产业链 记者深入调查发现,当前抖音粉丝交易已形成"刷量公司-技术团队-分销网络"的完整产业链,某刷量平台负责人向记者透露,通过"协议粉""僵尸粉""真人互动粉"等分级产品,可实现每单5元至15元不等的价格体系。"抖音粉丝一单5元"的基础套餐主要包含机器注册账号,这些账号虽具备完整头像资料,但实际无任何内容产出能力。

技术层面,刷量公司采用动态IP切换、模拟人类操作轨迹等反检测技术,使单个设备每日可完成2000-5000个粉丝增量,某安全团队演示显示,通过定制化脚本,可在12小时内为指定账号增加1万"粉丝",且平台风控系统难以识别,这种技术突破使得"抖音粉丝一单5元"的交易成本大幅降低,形成恶性竞争循环。

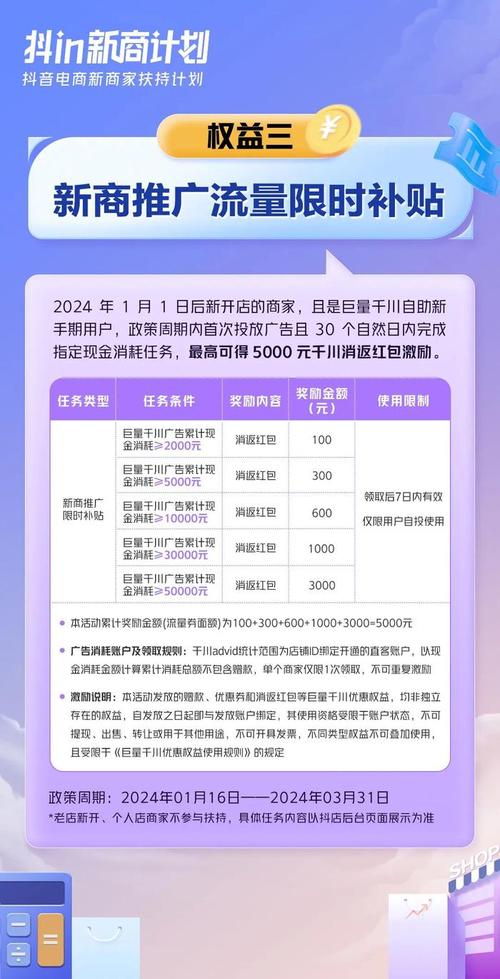

平台治理:算法升级与法律规制双管齐下 面对日益猖獗的粉丝买卖行为,抖音安全中心于6月启动"清朗行动2.0",重点打击三类违规行为:一是批量注册账号的机器粉,二是跨平台导流的虚假粉,三是诱导用户付费的诈骗粉,技术负责人表示,平台已部署行为图谱分析系统,可精准识别非正常增长模式,2023年上半年累计处置违规账号137万个。

法律层面,网信办《网络信息内容生态治理规定》明确将"流量造假"纳入监管范畴,北京某律师事务所合伙人指出,组织刷量行为涉嫌违反《反不正当竞争法》第八条,情节严重者可处200万元罚款,今年3月,杭州互联网法院就审结全国首例"抖音刷粉"刑事案件,被告人因提供侵入计算机信息系统程序被判处有期徒刑三年。

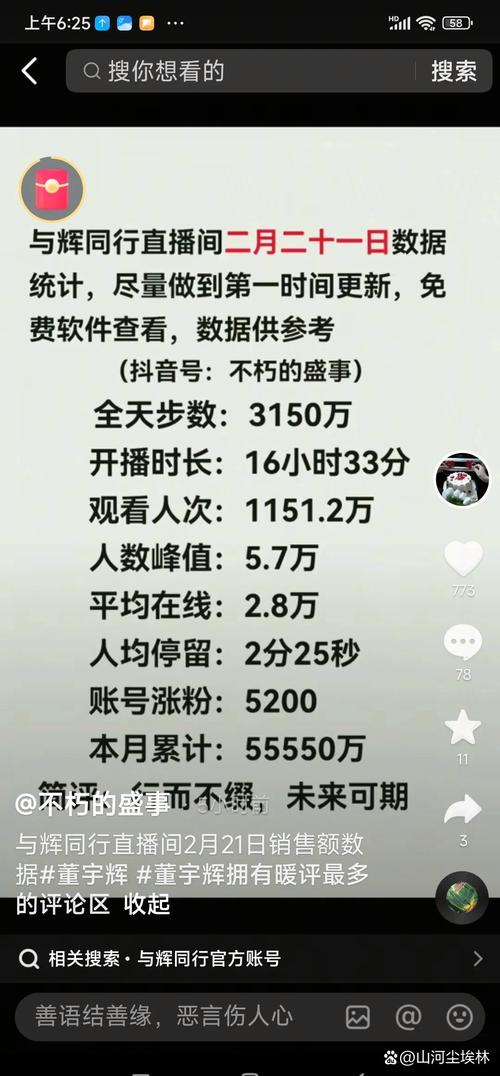

生态影响:真实价值体系面临重构挑战 中国传媒大学新媒体研究院发布的《短视频生态健康度报告》显示,过度依赖"抖音粉丝一单5元"等刷量手段的账号,其内容完播率较正常账号低62%,互动质量指数下降47%,某MCN机构运营总监坦言:"我们曾为某网红购买10万粉丝,结果直播带货转化率不足0.3%,远低于行业平均的2.8%。"

这种虚假繁荣正在扭曲内容创作逻辑,记者统计发现,粉丝量50万以上的账号中,有23%存在数据异常,其中美食、美妆等热门领域成为重灾区,平台经济学者指出,当"粉丝数量=商业价值"的错误认知蔓延,将导致优质创作者流失,最终形成"劣币驱逐良币"的恶性循环。

行业倡议:构建健康可持续的生态体系 中国网络视听节目服务协会近日发布《短视频行业自律公约》,明确反对任何形式的流量造假行为,抖音副总裁李亮在行业论坛上强调:"平台将建立创作者信用分体系,把内容质量、用户留存等维度纳入流量分配算法,让真正有价值的创作者获得应有回报。"

技术专家建议,用户可通过"粉丝活跃度分析""内容互动深度检测"等工具识别异常账号,某第三方数据平台推出的"生态健康度评估模型",已能准确识别98%以上的刷量账号,为品牌方合作提供重要参考。

在这场平台生态保卫战中,监管部门、平台方、创作者与用户需形成合力,当"抖音粉丝一单5元"的短期利益诱惑遭遇长效发展诉求,唯有回归内容本质,才能构建起真实、健康、可持续的短视频生态体系,行业观察人士指出,随着AI审核技术的持续进化与法律规制的不断完善,这场清理虚假流量的攻坚战终将取得决定性胜利。

还没有评论,来说两句吧...