通过分析上次疫情历史数据图,可深入探讨公共卫生应对措施的成效与不足,为未来应对类似危机提供宝贵经验与改进方向。

最近整理资料的时候,我偶然翻到一张上次疫情期间整理的历史数据图,看着那些密密麻麻的曲线和标注,突然有种穿越时空的感觉,这张图不仅记录了疫情发展的轨迹,更像是一面镜子,照出了我们在公共卫生应对中的得与失,今天就结合这张图,跟大家聊聊我的一些观察和思考。

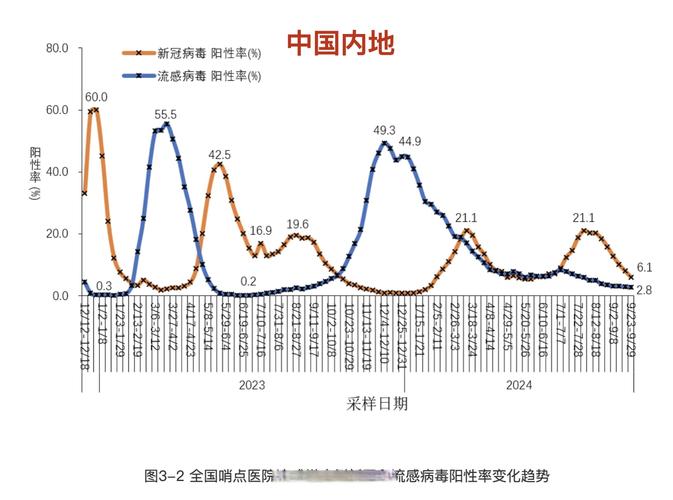

先说说这张图的基本情况吧,它横轴是时间线,从疫情爆发初期一直延续到基本控制阶段;纵轴则是几个关键指标,包括每日新增确诊数、累计确诊数、治愈率、死亡率,还有不同地区的疫情分布情况,最让我印象深刻的是,图上用不同颜色标注了各个阶段的防控措施,比如封城、大规模检测、疫苗接种等,就像给历史事件打上了时间戳。

从数据图上看,疫情初期的情况确实让人揪心,记得当时新增确诊数像坐火箭一样直线上升,短短几周内就从个位数飙升到四位数,有个细节特别值得注意:在疫情爆发后的第15天左右,图中出现了一个明显的拐点,这个拐点背后,其实是政府果断采取封城措施的结果,虽然当时争议很大,但数据证明,这个决定有效切断了传播链,为后续防控争取了宝贵时间。

这张图也暴露出不少问题,在疫情初期,由于检测能力不足,很多确诊病例没有被及时统计进去,图中有一段明显的"平台期",表面上看新增病例稳定了,实际上是因为大量疑似病例积压在检测环节,这让我想起当时朋友吐槽说,做个核酸检测要排三四个小时队,结果还要等两天才能出报告,这种检测瓶颈,直接影响了疫情数据的准确性。

再说说区域差异,图中用不同深浅的颜色标注了各省市的疫情严重程度,最深的红色集中在几个交通枢纽城市,这让我想到,当时有个城市因为人口流动大,防控压力特别大,他们采取了一个创新做法:把全市划分成网格,每个网格配备专门的防控小组,责任到人,这个做法后来被很多地方借鉴,效果确实不错,从数据图上看,这个城市的疫情曲线在实施网格化管理后,明显比其他地区更早出现下降趋势。

疫苗接种阶段的数据也很有意思,图中用虚线标注了不同疫苗的接种进度,可以看到,当接种率达到60%左右时,新增病例开始出现断崖式下降,图中也暴露出一个问题:老年人和儿童的接种率明显低于其他年龄段,这让我想起当时社区工作人员挨家挨户做工作的场景,有的老人担心副作用,有的家长觉得孩子没必要打,工作人员得反复解释,甚至带着医生上门服务。

从这张图还能看出信息透明的重要性,在疫情最紧张的时候,每天下午的新闻发布会成了大家最关注的节目,图中标注了几次重要的信息发布节点,每次发布后,公众的配合度都会明显提升,比如有一次详细解释了无症状感染者的传播风险,第二天主动去做检测的人数就翻了一倍,这说明,及时、准确的信息发布,比单纯的行政命令更有效。

这张图也记录了不少暖心的细节,比如图中标注了各地医疗队支援的路线,不同颜色的箭头从四面八方指向疫情中心,有个数据特别感人:在最艰难的时期,全国有超过4万名医护人员逆行而上,图中还记录了方舱医院的建设进度,从第一家方舱医院建成到全国推广,只用了不到两周时间,这些数据背后,是无数人的辛勤付出。

现在回头看这张图,最大的感触是:公共卫生事件考验的不仅是医疗系统,更是整个社会的治理能力,图中标注的每个政策节点,背后都是艰难的决策过程,比如封城措施,虽然有效控制了疫情,但也给经济带来了巨大冲击,图中有一段时期,新增病例下降了,但失业率却上升了,这就是两难选择的结果。

这张图还让我意识到,科技在疫情防控中发挥了关键作用,图中标注了健康码的推广时间线,这个小小的二维码,成了疫情期间最常用的"通行证",还有大数据追踪系统,通过分析手机信号,能快速锁定密切接触者,这些科技手段的应用,让防控工作更加精准高效。

数据图也暴露出一些长期存在的问题,比如基层医疗体系的薄弱,在疫情初期,很多社区医院连基本的防护物资都不足,图中标注了几次物资调配的高峰期,都是因为基层医院告急,这提醒我们,平时就要加强基层医疗建设,不能等到危机来了才手忙脚乱。

最后说说这张图给我们的启示,它告诉我们,面对公共卫生危机,既要果断决策,又要科学应对;既要重视医疗救治,也要关注社会影响;既要依靠政府主导,也要发动全民参与,图中标注的每个成功案例,都是多方协作的结果,比如有个城市通过"社区+物业+志愿者"的模式,把防控工作做到了每个楼栋,这种精细化管理的经验值得推广。

看着这张历史数据图,就像在看一部生动的纪录片,它记录的不仅是数字的变化,更是一个国家、一个社会在危机中的成长,虽然疫情给我们带来了巨大挑战,但也让我们积累了宝贵经验,希望这些经验能转化为更完善的公共卫生体系,让我们在未来面对类似挑战时,能够更加从容不迫,毕竟,历史数据图的价值,不仅在于记录过去,更在于照亮未来。

还没有评论,来说两句吧...