短视频社交的流量焦虑与算法博弈

在短视频平台成为全球数字娱乐核心载体的当下,抖音(TikTok)凭借其算法驱动的内容分发机制,构建了日均超10亿次互动的超级流量池,根据QuestMobile数据,2023年中国短视频用户规模突破10.12亿,用户日均使用时长超过140分钟,平台竞争已从内容质量延伸至流量运营的精细化层面。

随着品牌方、MCN机构及个人创作者对流量变现效率的极致追求,一种基于技术手段的"流量作弊"行为逐渐浮出水面——抖音机器人粉丝评论,这种通过程序化脚本模拟真实用户行为,批量生成点赞、评论、转发等互动数据的操作,正在重塑短视频生态的底层逻辑,其本质是平台算法规则与反作弊机制的技术博弈,也是流量经济时代"数据泡沫"的典型缩影。

机器人粉丝评论的技术架构与运作模式

-

基础技术原理

机器人粉丝评论系统通常由三部分构成:- 账号矩阵管理:通过虚拟手机号、邮箱注册大量"僵尸账号",或利用接码平台获取真实用户授权

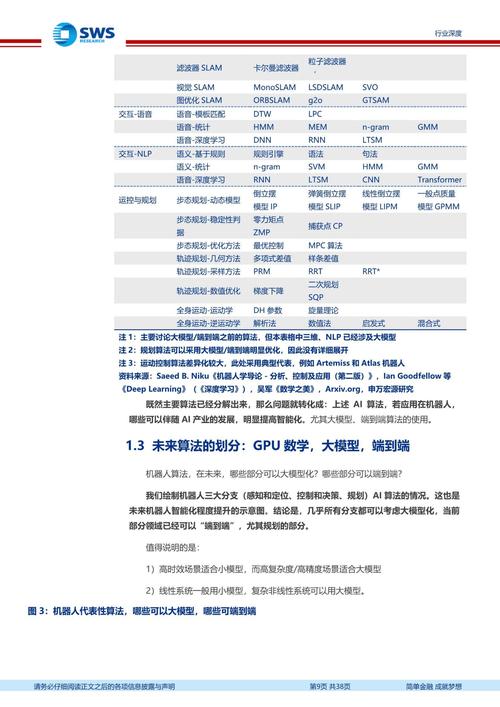

- 行为模拟引擎:基于Selenium、Appium等自动化框架,模拟滑动、点击、输入等用户操作轨迹

- 语义生成模型:采用NLP技术生成符合语境的评论内容,包括关键词植入、表情符号搭配、话题标签使用等

-

典型应用场景

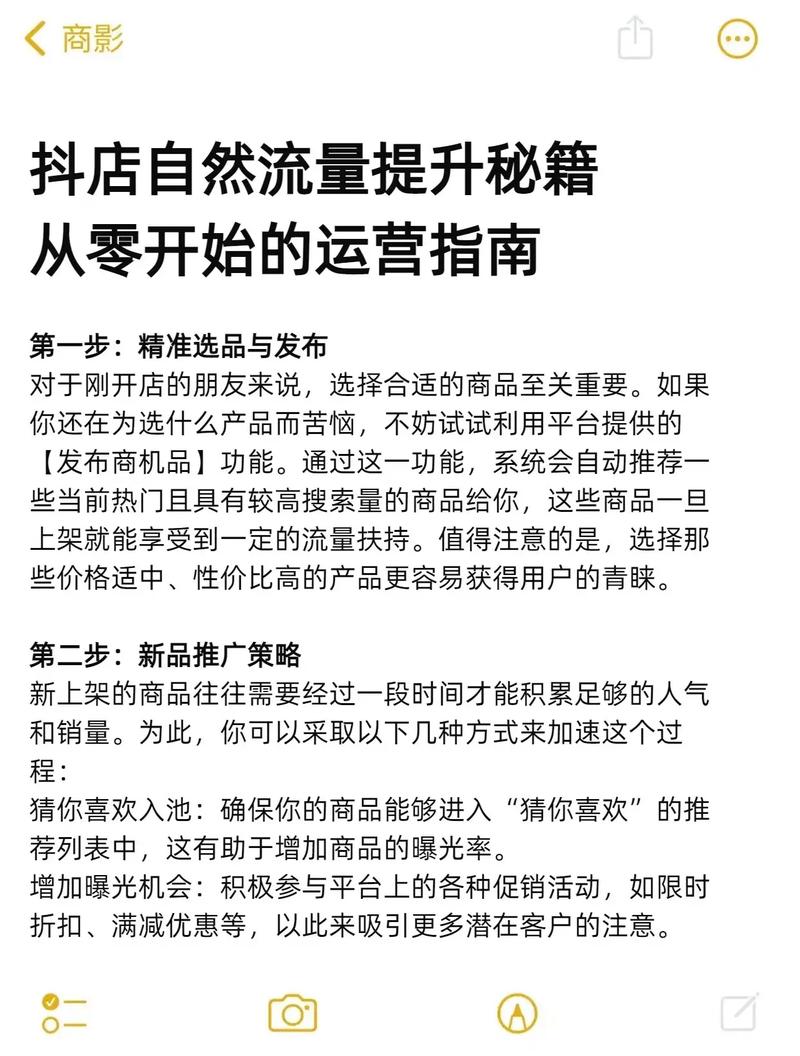

- 账号冷启动加速:新账号通过机器人评论快速突破500粉丝门槛,激活直播权限

- 内容热度造势:在视频发布初期集中投放机器人互动,触发算法推荐机制

- 竞品打压策略:通过负面评论机器人干扰对手账号数据表现

- 广告投放优化:伪造高互动率数据欺骗品牌方,获取更多合作机会

-

技术演进方向

当前机器人系统已从初代"傻瓜式"操作升级为智能型:- 设备指纹伪装:模拟真实设备的IMEI、MAC地址、传感器数据

- 行为轨迹优化:通过A/B测试确定最佳互动时间、频率、内容组合

- 对抗检测升级:针对抖音的风控策略(如IP池检测、行为模式分析)进行动态调整

行业影响的多维透视

-

对平台生态的破坏性

- 算法信任危机:机器人数据干扰推荐系统准确性,导致优质内容被埋没

- 用户体验贬值:真实用户发现大量重复、无意义评论,降低互动意愿

- 商业生态扭曲:品牌方基于虚假数据决策,造成营销预算浪费

-

对创作者群体的分化效应

- 头部效应加剧:掌握机器人技术的机构占据流量制高点,挤压中小创作者生存空间

- 内容质量倒退:创作者为迎合机器人互动逻辑,过度追求"爆款模板"而忽视创新

- 合规风险累积:部分创作者因使用机器人被平台处罚,甚至面临法律追责

-

对技术伦理的挑战

- 数据真实性崩塌:当互动数据成为可操纵的商品,整个数字经济的信任基础动摇

- 算法公平性争议:机器人技术优势是否构成新型"数字不平等"?

- 监管滞后困境:现有法律法规难以有效界定机器人行为的法律边界

平台治理与技术对抗的持续升级

-

抖音的反制措施

- 行为画像系统:通过用户操作轨迹、设备信息、网络环境等构建多维风险模型

- 语义分析引擎:利用BERT等模型识别机器生成评论的语义特征

- 社交图谱检测:分析账号间的关注、互动关系,识别异常关联网络

-

行业应对策略

- 技术防御升级:引入生物特征识别、行为基线对比等高级检测手段

- 经济手段调节:对高互动账号提高广告分成门槛,倒逼内容质量提升

- 生态治理创新:建立创作者信用体系,将数据真实性纳入平台评级标准

-

未来技术博弈方向

- 生成式AI的双重影响:GPT等模型既可能被用于更逼真的机器人评论,也可助力平台检测

- 区块链技术应用:通过去中心化身份验证构建可信互动环境

- 监管科技(RegTech)发展:政府与平台共建数据真实性认证体系

行业健康发展的路径建议

- 技术层面:推动AI检测技术与机器人生成技术的"军备竞赛"平衡,建立动态防御机制

- 商业层面:重构流量价值评估体系,将用户停留时长、内容完成率等深度指标纳入考核

- 法律层面:明确机器人行为的法律定性,建立数据造假黑名单制度

- 教育层面:加强对创作者的技术伦理培训,树立"内容为王"的长期发展观

在短视频行业进入存量竞争阶段的当下,机器人粉丝评论已不仅是技术问题,更是关乎平台生态健康、商业伦理乃至数字经济可持续发展的核心命题,唯有通过技术治理、商业规则重构与法律规制的协同创新,才能构建真实、公平、可持续的短视频生态体系,这场发生在算法代码间的博弈,最终将决定中国短视频产业能否从流量狂欢走向价值深耕。

还没有评论,来说两句吧...