抖抖热门现象引热议:真实流量助推还是营销泡沫?

社交媒体平台“抖抖”上频繁出现的“热门”标签引发了广泛讨论,无论是普通用户还是行业观察者,都在追问同一个问题:“抖抖热门是真的吗?”这一现象不仅关乎用户对平台算法的信任,更折射出短视频行业流量分配机制背后的深层逻辑,本文将从技术原理、用户反馈、行业案例及专家观点四个维度,深入剖析抖抖热门现象的真实性与行业影响。

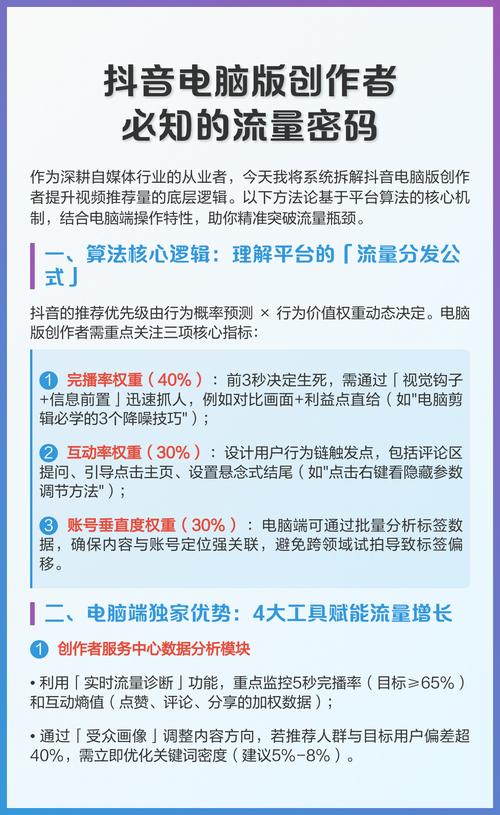

现象溯源:抖抖热门的运作机制

抖抖作为国内新兴的短视频社交平台,其“热门”推荐机制是吸引用户的核心功能之一,根据平台官方披露的信息,热门内容的筛选主要基于三大指标:用户互动率(点赞、评论、转发)、内容质量(原创性、信息密度、视听体验)以及时效性(发布时间与话题热度匹配度),平台还会通过算法模型对用户行为进行深度学习,以实现个性化推荐。

这种看似透明的机制在实际操作中却引发了争议,部分用户反映,某些内容质量平平的视频因“刷量”行为(如购买点赞、评论)或参与平台推广活动而登上热门榜单,而真正优质的内容反而被淹没,这种“劣币驱逐良币”的现象,让“抖抖热门是否真实”成为舆论焦点。

用户声音:真实体验与质疑并存

为了解用户对抖抖热门的真实看法,记者采访了多位活跃用户,25岁的短视频创作者李女士表示:“我曾发布过一条精心制作的科普视频,但播放量始终停留在几百次;而另一条随意拍摄的搞笑片段,却因参与平台‘挑战赛’活动登上了热门,这让我对算法的公平性产生怀疑。”

与之形成对比的是,30岁的品牌营销从业者王先生则认为:“热门机制本身没有问题,关键在于如何利用规则,我们团队通过分析平台流量高峰期和话题标签,成功让多条产品推广视频进入热门榜单,转化率显著提升。”

用户反馈的分化,反映出抖抖热门机制的两面性:它为优质内容提供了曝光机会;算法漏洞和商业推广的介入,也可能扭曲流量分配的公正性。

行业案例:热门背后的商业逻辑

抖抖热门的争议并非孤立事件,回顾短视频行业发展史,类似现象在多个平台均曾出现,某头部平台曾因“刷量产业链”曝光而陷入信任危机,最终通过升级算法和加强监管才逐步恢复用户信心。

在抖抖平台上,热门内容的商业价值同样显著,据第三方机构统计,登上热门榜单的视频平均播放量可达普通视频的50倍以上,品牌合作报价也随之水涨船高,这种“流量即收益”的模式,催生了大量以“冲热门”为目的的营销行为。

某MCN机构负责人透露:“我们现在会为客户定制‘热门套餐’,包括内容优化、话题策划和互动引导,虽然成本较高,但相比传统广告,这种方式的转化效果更直接。”

专家观点:技术中立与规则完善的平衡

针对抖抖热门现象,多位互联网行业专家发表了看法,清华大学新媒体研究中心教授张某指出:“算法本身是中立的,但它的设计逻辑会直接影响结果,如果平台过于追求用户停留时长等短期指标,可能导致热门内容趋向低质化。”

中国传媒大学网络与新媒体学院副院长李某则强调:“平台需要建立更透明的审核机制,比如公开热门榜单的筛选标准、引入第三方监督机构等,用户也应提升媒介素养,学会辨别内容质量。”

法律界人士提醒,若平台存在纵容或参与刷量行为,可能涉嫌违反《反不正当竞争法》和《网络安全法》,需承担相应法律责任。

平台回应:优化算法与加强监管

面对舆论压力,抖抖官方近日发布声明,承诺将“持续优化推荐算法,打击违规刷量行为”,具体措施包括:

- 升级反作弊系统:通过IP地址、设备指纹等技术手段识别异常互动;

- 引入人工审核:对热门榜单内容进行二次抽检;

- 优化权重分配:降低短期互动指标的占比,提升内容质量权重;

- 公开规则:在平台规则中心详细说明热门筛选标准。

尽管如此,用户对平台承诺的实际效果仍持观望态度,一位资深创作者表示:“关键在于执行力度,如果只是‘口头整改’,问题迟早会卷土重来。”

流量生态的可持续发展

抖抖热门现象的争议,本质上是短视频行业从“流量野蛮生长”向“质量优先”转型的缩影,随着监管趋严和用户需求升级,平台必须回答一个核心问题:如何平衡商业利益与用户体验?

业内人士建议,平台可通过以下方式构建更健康的流量生态:

- 建立创作者信用体系:对优质内容生产者给予流量倾斜;

- 完善用户反馈机制:允许用户对热门内容进行举报和评分;

- 探索多元化盈利模式:减少对广告收入的依赖,降低“冲热门”的商业动机。

“抖抖热门是真的吗?”这一问题的答案,或许并不在于“是”或“否”的简单判断,而在于我们如何看待技术、商业与人性之间的复杂关系,可以预见的是,随着行业规范的完善和用户认知的提升,短视频平台的流量分配机制终将走向更透明、更公平的未来,而对于普通用户而言,保持理性判断、提升内容鉴别能力,或许是应对信息洪流的最佳方式。

还没有评论,来说两句吧...