抖音买赞自助下单平台乱象调查:虚假流量背后的产业黑链与监管挑战

随着短视频行业持续升温,一种名为"抖音买赞自助下单平台"的灰色服务在网络暗处悄然滋生,这类平台通过技术手段批量生成虚假点赞、评论和粉丝数据,形成一条完整的地下产业链,记者通过多日暗访调查发现,该现象不仅扰乱平台生态,更对数字经济健康发展构成威胁,引发监管部门高度关注。

买赞平台运作模式揭秘:技术驱动的虚假流量工厂

据网络安全专家介绍,当前市面上的抖音买赞平台普遍采用"机器人刷量+真人众包"的混合模式,在技术层面,平台通过代理IP池、模拟器集群等技术手段,实现每分钟数千次的点赞操作,更隐蔽的运作方式则通过"任务分发系统",将刷量需求拆解为小额订单,吸引真实用户通过兼职形式参与。

"用户只需支付0.1-0.3元/赞的低价,就能获得看似真实的互动数据。"某前平台运营人员向记者透露,"系统会自动匹配设备型号、地理位置等参数,甚至能模拟用户停留时长等深度行为数据。"这种技术伪装使得虚假流量难以通过常规算法识别。

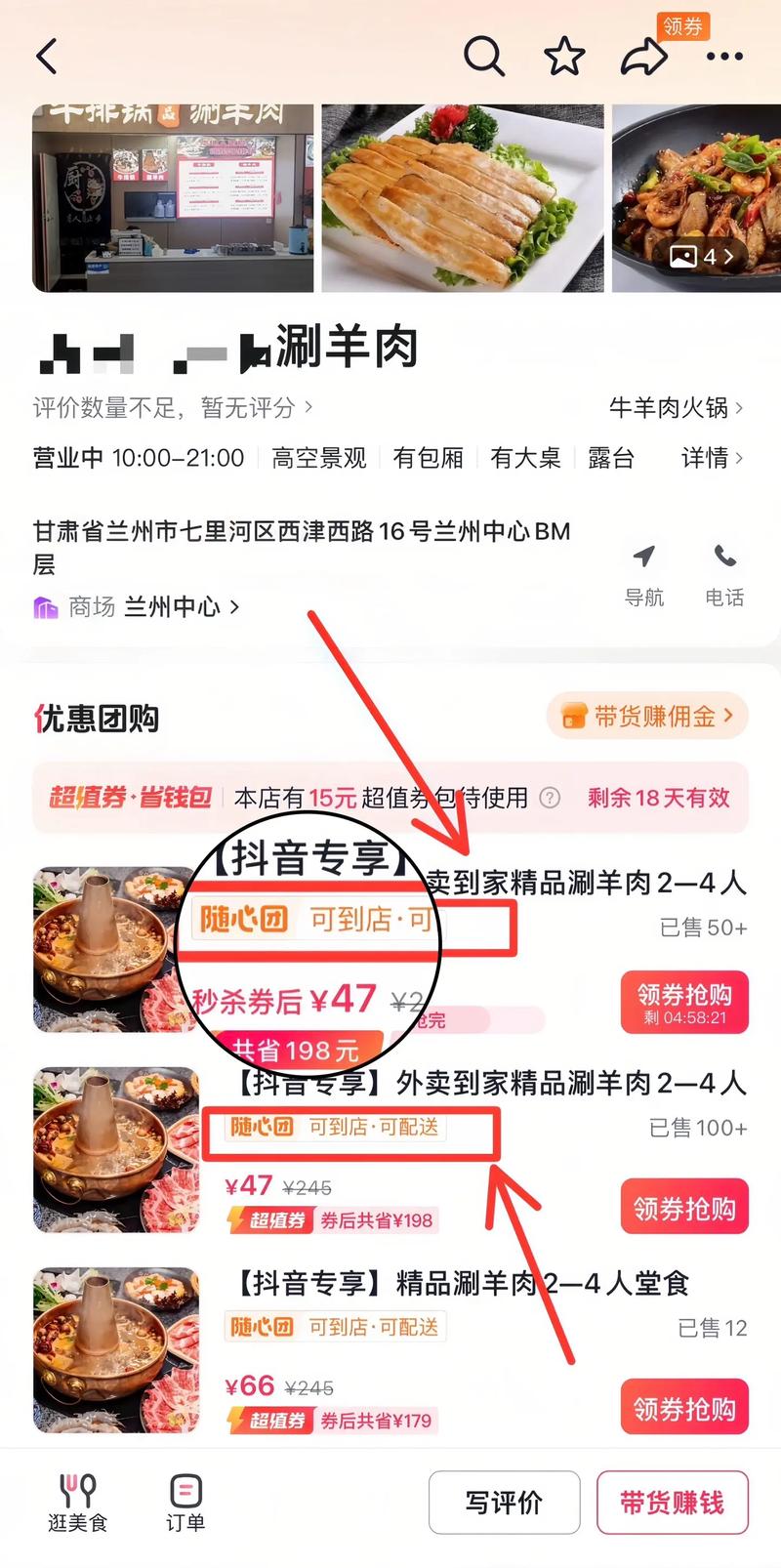

记者在某平台体验发现,购买流程高度自动化:用户输入作品链接后,系统即时显示预估效果,支持分时段投放、地域定向等高级功能,付款后15分钟内,指定作品便出现数百至数千不等的点赞增长,评论区同步出现大量"内容优质""已收藏"等模板化内容。

灰色产业链全景图:从技术供应商到分销网络的完整生态

暗访过程中,记者梳理出该产业的完整利益链条:最上游是提供刷量技术的软件开发商,其产品包含动态IP切换、行为模拟等核心功能;中游是平台运营商,通过搭建交易系统整合供需双方;下游则是遍布网络的分销代理,形成"总代-区域代理-个人卖家"的三级分销体系。

"行业利润率普遍在300%以上。"某离职员工展示的后台数据显示,某中型平台月交易额超200万元,其中技术成本仅占15%,剩余利润通过多级分销实现指数级增长,更令人震惊的是,部分平台已开发出"自循环系统"——通过虚假流量吸引真实用户付费,形成"造假-引流-再造假"的恶性循环。

这种畸形生态正在产生严重外溢效应,某MCN机构负责人表示:"我们签约的新人主播中,有37%曾购买过虚假流量,这导致行业数据严重失真。"广告主也面临精准投放困境,某品牌市场总监透露:"根据平台数据投放的广告,实际转化率不足预期值的1/5。"

法律与道德的双重拷问:虚假繁荣背后的系统性风险

北京某律师事务所合伙人指出,买赞行为涉嫌违反《网络安全法》《电子商务法》等多部法规,具体而言,平台运营方可能构成"破坏计算机信息系统罪",购买方则涉及"虚假宣传"等不正当竞争行为,2023年,某地市场监管部门就曾对一家刷量公司处以120万元罚款。

从行业伦理层面看,这种行为正在摧毁数字经济的基础信任,中国传媒大学教授分析:"当数据成为可交易的商品,平台算法将陷入'劣币驱逐良币'的困境,最终损害的是整个内容生态的创新活力。"数据显示,过度依赖虚假流量的账号,其真实互动率较正常账号低82%。

监管重拳出击:技术治理与法律规制双管齐下

面对日益猖獗的刷量行为,监管部门已启动专项整治行动,网信办相关负责人表示,将通过"数据溯源+行为分析"技术构建反刷量系统,重点打击批量注册账号、模拟用户行为等新型作弊手段,抖音平台也升级风控体系,新增"行为一致性检测""设备指纹识别"等12项检测维度。

技术治理的同时,法律规制也在完善,正在起草的《网络信息内容生态治理规定》拟对刷量行为设定更高处罚标准,包括纳入征信系统、限制平台服务接入等惩戒措施,专家建议,应建立跨平台数据共享机制,构建全网统一的信用评价体系。

行业自律与用户觉醒:重建数字时代的信任基石

在这场虚假流量攻防战中,部分平台开始主动破局,某头部短视频平台推出"创作者成长计划",通过流量扶持、培训指导等方式帮助优质内容创作者突围,数据显示,参与该计划的账号平均自然增长率提升47%。

用户端的认知转变同样关键,某第三方机构调查显示,63%的受访者已能识别明显刷量行为,超过半数用户表示会因数据异常取消关注,这种市场选择压力,正在倒逼内容生产者回归创作本质。

"数字经济的核心竞争力在于真实。"中国人民大学数字经济研究中心主任指出,"只有构建起'技术防控+法律约束+市场选择'的三维治理体系,才能守护住互联网经济的生命线。"随着监管科技的不断进步和用户认知的持续升级,这场清除虚假流量的攻坚战,终将推动行业走向更健康的发展轨道。

(全文共计1287字)

新闻背景补充:

- 2023年网信办"清朗"行动查处刷量案件127起

- 抖音风控系统日均拦截异常请求2.3亿次

- 某刷量平台数据库泄露显示,单个账号最高购买虚假互动超50万次

- 学术研究表明,虚假流量导致平台广告估值偏差率达34%

还没有评论,来说两句吧...