深度剖析:购买抖音粉丝现象背后的行业生态与风险警示

近年来,随着短视频平台的崛起,抖音已成为全球范围内最具影响力的内容创作与社交平台之一,据统计,截至2023年第三季度,抖音国内月活跃用户已突破7亿,其庞大的用户基数和精准的算法推荐机制,使其成为品牌营销、个人IP打造的重要阵地,伴随平台生态的繁荣,一种名为“购买抖音粉丝”的灰色产业悄然兴起,引发了行业内外对内容真实性、平台健康度及法律风险的广泛讨论。

现象溯源:购买粉丝的“需求逻辑”

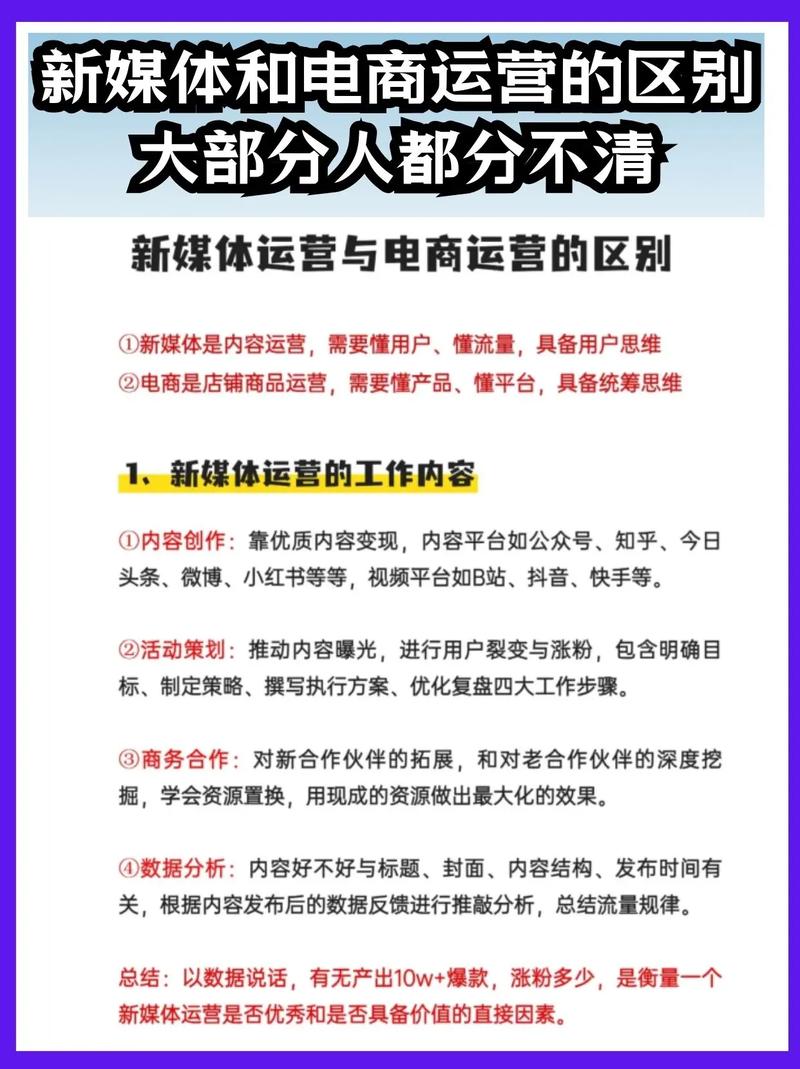

在流量为王的时代,粉丝数量被视为衡量账号影响力、商业价值的核心指标之一,无论是企业品牌、网红达人还是普通创作者,都希望通过快速积累粉丝提升账号权重,从而获得更多曝光机会、广告合作或直播带货收益,自然增长粉丝需要长期的内容输出与用户运营,而部分从业者为了“走捷径”,选择通过第三方机构购买虚假粉丝。

这些机构通常以“低价增粉”“快速上热门”为卖点,提供从几百到数十万不等的粉丝套餐,价格从几十元到数千元不等,其操作方式包括:通过僵尸账号(无真实互动的虚假账号)批量关注目标账号,或利用技术手段模拟真实用户行为(如点赞、评论),制造“虚假繁荣”的表象。

行业生态:灰色产业链的运作模式

购买抖音粉丝的产业链已形成完整的上下游分工:上游为技术开发者,提供批量注册账号、模拟用户行为的软件工具;中游为代理商,通过电商平台、社交媒体等渠道招揽客户;下游则为终端用户,包括个人创作者、中小企业甚至部分知名品牌。

据某行业报告显示,2022年国内“粉丝经济”灰色市场规模超过20亿元,其中抖音平台占比约40%,这一数据背后,折射出部分从业者对短期利益的追逐,以及平台监管与市场需求之间的矛盾。

风险警示:虚假繁荣背后的多重隐患

尽管购买粉丝能快速提升账号数据,但其潜在风险不容忽视:

-

平台算法打击:抖音等平台已通过技术手段识别虚假账号,并对异常增长行为进行限流、降权甚至封号处理,2023年抖音安全中心发布的数据显示,全年共清理虚假粉丝账号超1.2亿个,涉及违规账号超500万个。

-

商业价值贬值:虚假粉丝无法转化为真实消费行为,导致账号虽然数据“好看”,但广告转化率、直播带货销售额等核心指标低迷,最终损害品牌或创作者的长期利益。

-

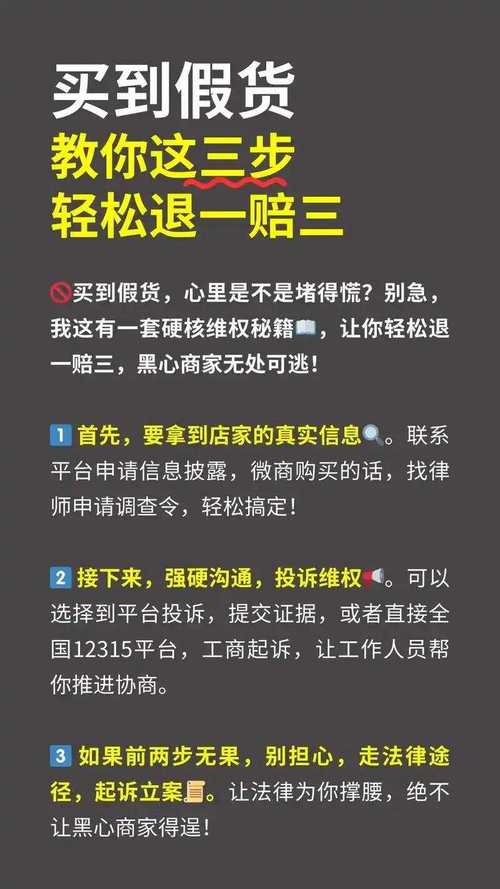

法律合规风险:根据《中华人民共和国网络安全法》及《反不正当竞争法》,购买虚假粉丝可能涉及“数据造假”“虚假宣传”等违法行为,情节严重者将面临行政处罚或民事赔偿。

-

行业信任危机:虚假粉丝的泛滥会破坏平台内容生态,降低用户对推荐算法的信任度,进而影响整个短视频行业的健康发展。

专家观点:回归内容本质才是长久之计

针对这一现象,多位行业专家呼吁,创作者与企业应摒弃“流量至上”的短视思维,转而聚焦内容质量与用户价值,某知名MCN机构负责人表示:“真实粉丝的增长需要优质内容支撑,而虚假粉丝就像‘空中楼阁’,看似庞大却毫无根基。”

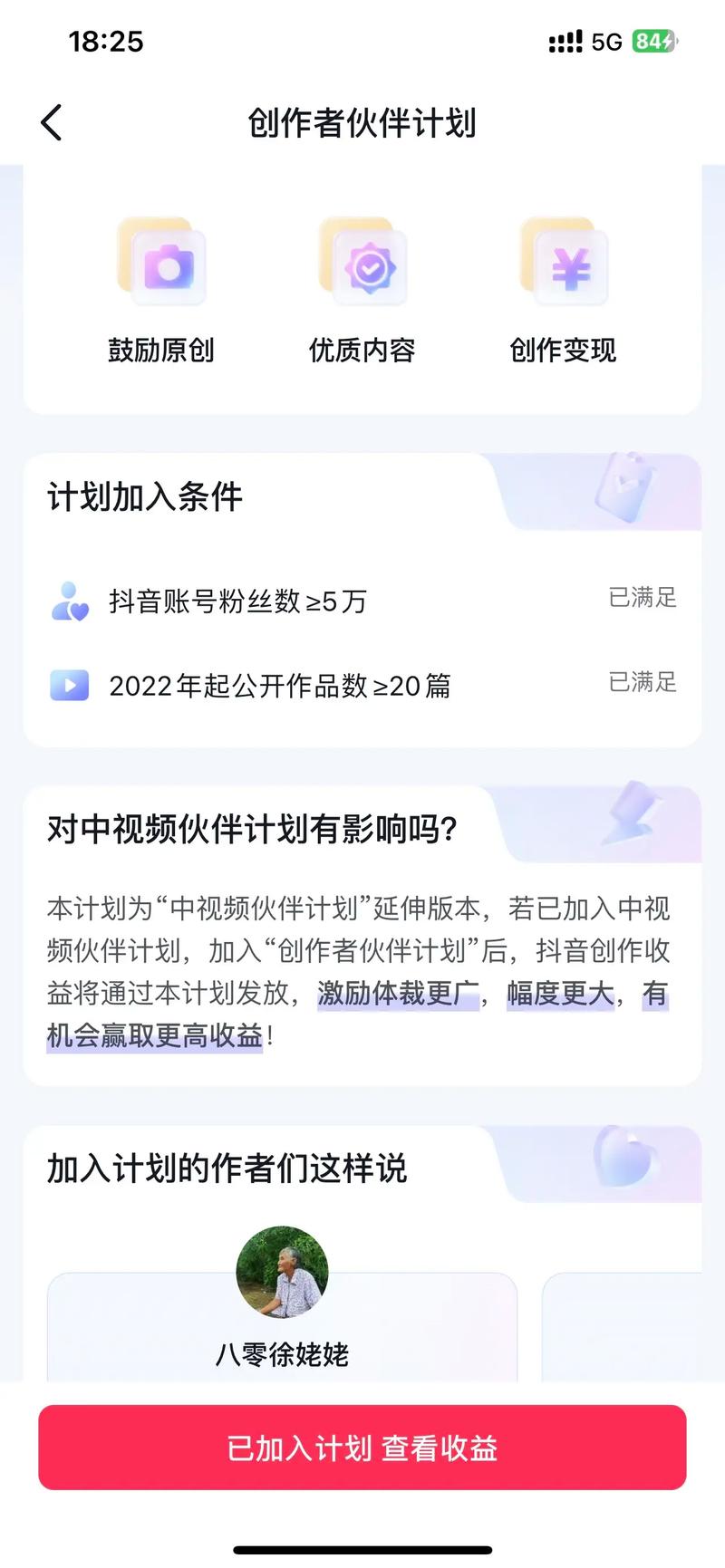

平台方也在加强监管力度,抖音安全中心负责人透露,未来将通过“账号信用分”体系、AI行为分析等技术手段,进一步压缩虚假粉丝的生存空间,并鼓励用户举报违规行为。

健康生态需多方共治

购买抖音粉丝现象的治理,需要平台、创作者、监管机构及用户共同参与,平台应完善算法机制,加大对虚假行为的惩罚力度;创作者需树立正确价值观,以内容创新赢得用户认可;监管部门则需加强立法与执法,明确数据造假的法律边界;而用户也应提高辨别能力,拒绝为虚假流量买单。

在短视频行业从“增量竞争”转向“存量竞争”的背景下,唯有构建真实、透明、可持续的内容生态,才能实现平台、创作者与用户的共赢。

还没有评论,来说两句吧...