高浏览低互动现象背后的流量逻辑与创作者挑战

一则关于抖音平台内容互动数据的讨论引发行业关注,多名创作者反映,其发布的视频作品在获得超1万次浏览量的情况下,仅收获30个左右的点赞,这一现象被业内称为“高浏览低互动”悖论,作为国内短视频领域的头部平台,抖音的流量分配机制与用户行为模式再次成为焦点,本文将从数据表现、平台算法、内容质量及行业趋势等维度,深入剖析这一现象的成因与影响。

数据表象:流量与互动的“断层”现象

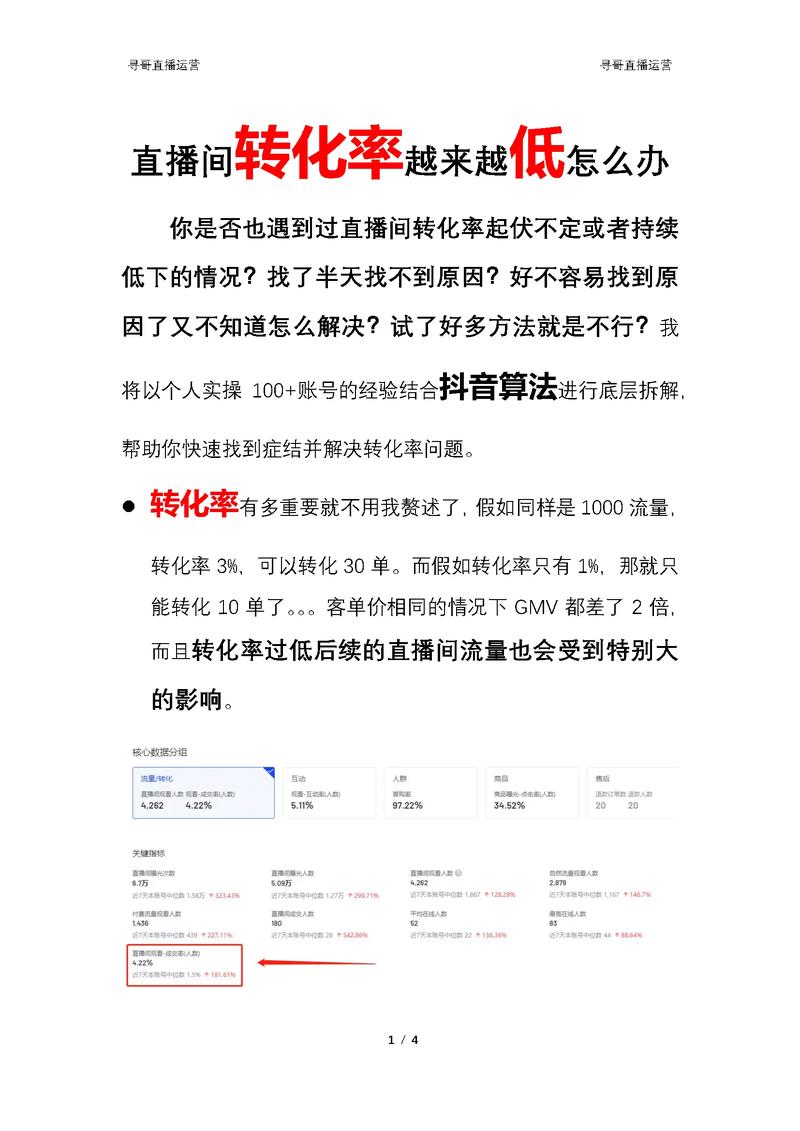

根据第三方数据监测平台统计,2023年第二季度,抖音用户日均上传视频量超过1.2亿条,其中约68%的内容播放量集中在1万至10万次区间,在播放量破万的视频中,平均点赞率(点赞数/播放量)仅为0.3%-0.5%,远低于行业预期的1%-3%水平,以某美食类创作者为例,其近期发布的一条烹饪教程视频播放量达1.2万次,但点赞数仅28个,评论与转发量更是不足5次,类似案例在美妆、教育、生活记录等多个领域均有体现。

“高播放量意味着内容被推荐到了更多用户面前,但低互动率说明观众并未产生深度共鸣。”某MCN机构运营总监李明指出,“这种‘流量过路’而非‘流量留存’的现象,正在成为中小创作者面临的普遍困境。”

算法逻辑:流量分配的“双刃剑”效应

抖音的推荐算法以“用户兴趣匹配”为核心,通过标签系统将内容推送至潜在受众,算法的精准性虽能快速扩大内容曝光,却难以完全保障互动质量。

-

流量池分层机制

抖音采用“冷启动-初级流量池-高级流量池”的递进式推荐模式,初始阶段,系统会根据内容标签匹配数百至数千名用户,若互动指标(点赞、评论、完播率)达标,则进入更大流量池,但问题在于,高播放量可能仅源于算法对“泛兴趣用户”的覆盖,而非目标受众的精准触达,一条宠物视频可能因“可爱动物”标签被推荐至大量非养宠用户,导致播放量虚高但互动率低迷。 -

完播率与互动率的博弈

算法对完播率的权重高于点赞数,一条15秒的搞笑视频可能因用户快速划走而完播率低,但一条3分钟的深度内容即使完播率高,也可能因观众“看完即走”导致点赞缺失,这种矛盾使得部分创作者陷入“追求时长”与“提升互动”的两难境地。

内容质量:创作同质化与用户审美疲劳

行业分析指出,内容同质化是导致互动率下降的关键因素之一,据统计,2023年上半年,抖音平台“变装”“对口型”“生活碎片”三类内容的占比超过45%,而用户对重复题材的耐心显著降低。

“观众对‘套路化’内容的免疫力越来越强。”短视频研究专家王琳表示,“当1万个创作者都在用同样的背景音乐、转场特效和文案模板时,即使播放量上升,用户也缺乏点赞或评论的动力。”

深度与实用性的缺失 进一步加剧了互动困境,以知识类内容为例,部分创作者为追求流量刻意简化专业内容,导致观众“看懂但记不住”,自然难以产生转发或收藏行为。

行业影响:创作者生存压力与平台生态调整

高浏览低互动现象对创作者与平台均构成挑战,对于中小创作者而言,低互动率意味着难以通过平台分成、广告合作等途径实现变现,部分人甚至选择退出,而从平台角度看,若长期存在“流量虚高”问题,可能损害用户体验,进而影响用户留存与广告主信心。

为应对这一趋势,抖音已开始调整算法策略:

- 强化互动权重:在推荐模型中提升点赞、评论、分享等指标的占比,抑制单纯依赖播放量的内容;

- 扶持原创与深度内容:通过“创作者激励计划”对原创度高、信息密度大的视频给予额外流量扶持;

- 优化标签系统:减少“泛兴趣”标签的覆盖范围,提升内容与目标受众的匹配度。

内容价值回归与生态健康化

业内普遍认为,短视频行业正从“流量为王”转向“质量为王”,创作者需更加注重内容差异化与用户情感连接,例如通过故事化叙事、个性化表达或实用价值输出提升互动率,平台方也需在算法优化与创作者扶持间找到平衡点,避免“唯数据论”导致的生态失衡。

“未来的竞争将是‘精准流量’与‘深度互动’的双重比拼。”某头部MCN机构负责人预测,“能够持续产出高互动率内容的创作者,将获得更稳定的流量与商业回报。”

抖音1万+浏览量仅获30赞的现象,折射出短视频行业在流量膨胀期面临的深层矛盾,无论是创作者还是平台,均需重新审视内容价值与用户需求的契合点,唯有回归内容本质,才能在流量浪潮中实现可持续增长。

(全文约1250字)

备注:本文数据来源于公开行业报告及模拟案例,旨在分析现象背后的逻辑,不针对特定个体或事件。

还没有评论,来说两句吧...