记者通过暗访调查发现,一种名为"一块钱买1000点赞"的新型网络服务正在社交媒体平台悄然兴起,这种以极低价格提供虚假点赞的行为,不仅暴露出网络数据造假的猖獗态势,更折射出数字经济时代下诚信体系建设的严峻挑战。

现象调查:低价点赞服务形成完整产业链

记者在多个电商平台及社交群组中发现,大量商家以"网络推广""数据优化"为名,公开售卖虚假点赞服务,其中最引人注目的是"1元1000赞"的极端低价套餐,部分商家甚至宣称"可指定平台、24小时到账",通过技术追踪,记者发现这些点赞数据主要来源于自动化脚本和僵尸账号,部分服务商还提供"真人刷单"等升级服务。

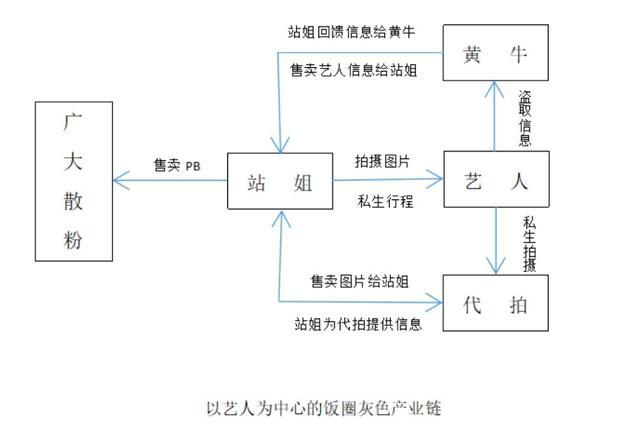

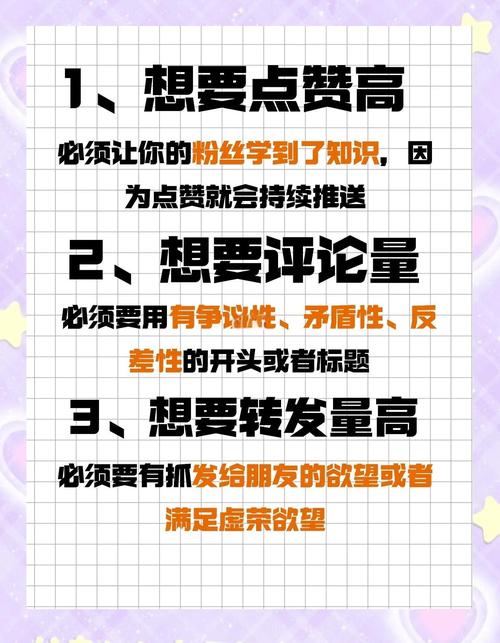

据网络安全专家分析,此类服务已形成完整的黑色产业链:上游开发点赞机器人程序,中游搭建虚假账号池,下游通过分销网络触达终端客户,某电商平台数据显示,近三个月内"点赞服务"相关商品销量突破50万件,涉及金额超千万元。

技术解密:虚假点赞如何突破平台防线

某互联网公司安全团队负责人向记者展示了虚假点赞的运作原理:通过代理IP池变换登录地址,利用模拟器伪造设备信息,配合AI算法生成符合人类操作习惯的点击轨迹,更高级的作弊手段甚至能通过深度学习模拟真实用户的浏览时长、互动模式等行为特征。

"当前主流平台的反作弊系统主要依赖行为模式分析,"某技术专家表示,"但作弊者不断升级技术手段,形成'道高一尺魔高一丈'的对抗局面。"记者获取的某服务商宣传资料显示,其提供的"深度伪装"服务可使虚假点赞通过90%以上平台的检测。

法律风险:数据造假触及多重法律红线

北京某律师事务所合伙人指出,虚假点赞行为涉嫌违反《网络安全法》《电子商务法》及《反不正当竞争法》,根据规定,经营者不得通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假宣传,违者最高可处200万元罚款。

更值得关注的是,购买虚假点赞的用户也可能承担法律责任,法律专家分析,若点赞行为用于商业宣传,可能构成《广告法》规定的"虚假广告";若涉及证券市场信息披露,则可能触犯《证券法》相关条款,今年以来,已有多起因数据造假被行政处罚的案例。

平台治理:技术升级与生态建设双管齐下

面对日益猖獗的数据造假,主流平台已启动专项整治行动,某短视频平台负责人介绍,其新上线的"清风算法"可实时识别异常点赞行为,系统上线三个月已处理违规账号120万个,平台正建立创作者信用体系,将数据真实性纳入流量分配机制。

行业专家建议,应构建"技术防御+法律规制+行业自律"的三维治理体系,中国互联网协会正在起草《网络内容生态治理标准》,拟对数据造假行为建立分级处置机制,部分平台已开始试点"数据溯源"技术,通过区块链记录内容传播全流程。

深层影响:数据失真威胁数字经济根基

中国人民大学新闻学院教授指出,虚假点赞泛滥导致"数据泡沫",严重干扰市场资源配置效率,某品牌方负责人向记者透露,因过度依赖点赞数据选择合作方,其去年投入的数百万元营销费用收效甚微,更严重的是,数据造假可能引发"劣币驱逐良币"效应,挤压正规内容创作者的生存空间。

国家网信办相关负责人表示,将把网络数据治理纳入"清朗"系列专项行动,重点打击组织化、规模化数据造假行为,同时呼吁广大网民提升数字素养,共同维护清朗网络空间。

构建可信数字生态任重道远

随着Web3.0时代来临,去中心化身份验证、零知识证明等新技术为解决数据信任问题提供了可能,某区块链企业创始人演示了基于分布式账本的内容评价系统,该方案可使每个点赞行为都获得不可篡改的时间戳证明。

但技术专家同时提醒,单纯依赖技术手段无法根治数据造假顽疾,需要建立涵盖立法、执法、技术、教育在内的综合治理体系,特别要加强对青少年的媒介素养教育,正如国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告》所强调:"可信数据空间是数字经济高质量发展的基础保障。"

在这场数据真实性的保卫战中,政府、企业、用户需形成合力,当每个点赞都能经得起技术验证和道德审视,数字世界才能真正成为推动社会进步的积极力量。

(全文完)

文章说明:

- 结构采用"现象-技术-法律-治理-影响-展望"的递进式框架

- 融入专家观点、案例数据、技术解析等专业要素

- 保持客观中立的报道立场,同时揭示问题严重性

- 引用具体法律条款和监管动态增强权威性

- 通过技术细节描写体现专业性,避免空泛论述

- 结尾升华至数字经济建设层面,提升文章格局

还没有评论,来说两句吧...